1.本公开涉及水下机器人控制技术领域,特别涉及一种无缆自主水下机器人通信定位装置及方法。

背景技术:

2.本部分的陈述仅仅是提供了与本公开相关的背景技术,并不必然构成现有技术。

3.目前,海底输油管道、通信光缆、电力电缆等海洋能源、通信、电力输送管线(下面统称“海底管线”)已经大量投入使用,投入运行后的海底管线需要进行定期巡检,以排查海底管线本体可能存在的问题以及路由区域受到的潜在威胁。如遇到作业船只锚体或渔网拉扯导致海底管线损坏和断裂等事故,还需要对管线受损或断裂位置进行快速精确定位,以加快故障管线的维修效率。目前,海底管线的状态巡检和故障探测均以人工潜水目视观察为主,这种作业方式可靠性差,危险性高。

4.执行海底管线状态巡检和故障探测作业的最佳载体为水下机器人,尤其是无缆自主水下机器人(auv,下文提及的“水下机器人”如非特别介绍,均指此类水下机器人),它具有能源独立、机动灵活、收放方便等优点,其作业范围和使用领域比有缆遥控水下机器人(rov)更远、更广,可以进行持续自主作业。在海底管线易出现问题的浅海区域,通常对水下机器人的作业深度要求为80米以内,也不要求很高的作业速度,但需要水下机器人具有精确的水下航行导航定位能力,并将其针对海底管线的探测数据实时向水面母船或岸边远程传输,方便运维人员对海底管线的状况进行辨识。因无缆自主水下机器人与水面母船或水面之间没有物理连接,导致其自身通信数据传输慢(水声通信)、导航定位精度差,给海底管线状态巡检和故障探测作业带来了很大不便。

技术实现要素:

5.为了解决现有技术的不足,本公开提供了一种无缆自主水下机器人通信定位装置及方法,具备数据回传、远程遥控和精准定位能力,可直接安装于各类无缆自主水下机器人机体上使用,提高了水下机器人的定位精度。

6.为了实现上述目的,本公开采用如下技术方案:

7.本公开第一方面提供了一种无缆自主水下机器人通信定位装置。

8.一种无缆自主水下机器人通信定位装置,包括:水上浮筏、通信线缆和连接基座;

9.水上浮筏设有水上转角测量支架、线缆收放机构和gps定位模块,通信线缆为零浮力线缆,且通信线缆的第一端穿过水上转角测量支架后与线缆收放机构连接;

10.连接基座与水下机器人连接,连接基座设有水下转角测量支架和线缆夹紧机构,通信线缆的第二端穿过水下转角测量支架后利用线缆夹紧机构夹紧并与水下机器人的通信接口连接,且通信线缆的第二端为浮体材料。

11.作为可能的一些实现方式,水上浮筏的外壳体为浮体材料。

12.作为可能的一些实现方式,水上浮筏的顶部设有发烟器,发烟器能够发出带彩色

的烟雾。

13.作为可能的一些实现方式,水上转角测量支架上设有倾角传感器,被配置为实时测量通信线缆在水中的倾角和方位角。

14.作为可能的一些实现方式,线缆收放机构为用于收放和拉紧通信线缆的线缆卷扬机。

15.作为可能的一些实现方式,水上浮筏还设有卫星通信模块。

16.作为可能的一些实现方式,水上浮筏的尾部可拆卸的设有尾部模块,尾部模块为无动力尾部模块或带动力尾部模块,无动力尾部模块装有舵机、方向舵和减摇鳍,带动力尾部模块装有舵机、方向舵、减摇鳍、推进电机、螺旋桨和电池组。

17.作为可能的一些实现方式,水上浮筏的电气控制模块包括控制电路板、无线收发机和电池,控制电路板上设有六轴运动传感器,被配置为实时测量水上浮筏的实时航行角度和运动姿态。

18.作为进一步的限定,水上浮筏的顶部设有通信天线,与电气控制模块的无线收发机连接,且与水面母船或岸边的远程控制平台的无线收发机连接。

19.作为可能的一些实现方式,线缆夹紧机构包括固定卡扣,固定卡扣通过电磁线圈控制,电磁线圈掉电时,卡扣由弹簧推出,卡住通信线缆,电磁线圈上电后将卡扣结构拉出,通信线缆脱出。

20.本公开第二方面提供了一种无缆自主水下机器人通信定位方法。

21.一种无缆自主水下机器人通信定位方法,利用本公开第一方面所述的定位装置,包括以下步骤:

22.水下机器人潜入水下后,线缆收放机构依据水下机器人的航行深度和与水体的相对流速释放合适长度的通信线缆;

23.通过gps定位模块得到水上浮筏的实时位置,通过水上浮筏的电气控制模块的六轴运动传感器得到水上浮筏的实时位姿,通过线缆收放机构得到通信线缆的伸出长度;

24.根据水上转角测量支架的倾角传感器测得的通信线缆在水面的倾角和方位角、水下转角测量支架的倾角传感器测得的通信线缆在水中的倾角和方位角、水下机器人自身导航系统测得的航行深度和水流相对速度,得到水上浮筏到水下机器人的直线距离及夹角,以水上浮筏的gps位置为原点,得到水下机器人在水下的实时位置。

25.作为可能的一些实现方式,通过通信线缆进行水下机器人操控信号和海底管线探测数据的实时双向传输;

26.水下机器人的航行数据及探测设备采集的海底管线探测数据传至水上浮筏,并通过水上浮筏通信天线的无线通信设备或卫星模块向远处的水面母船或岸基控制台传输,同时接收水面母船或岸基控制台的操控信号;

27.水面母船或岸基控制台根据探测设备的探测数据和图像实时更改水下机器人的航行轨迹和航行任务。

28.作为进一步的限定,当通信线缆与水下障碍物发生缠绕时,通过无线通信远程遥控连接基座的线缆夹紧机构打开固定卡扣,松开通信线缆水下固定端,使通信线缆从水下机器人的通信端口脱出,使水下机器人摆脱通信线缆约束进入自主规划航行状态。

29.作为进一步的限定,当通信线缆与水下机器人脱离时,线缆收放机构将通信线缆

收回至最短,此时水上浮筏通过通信天线向水面母船或岸基控制台发送自身gps定位信息,根据gps定位信息,操控水上浮筏回到水面母船或岸边进行单独回收。

30.作为可能的一些实现方式,水下机器人上浮过程中,线缆收放机构根据水下机器人上深度计测得的水深数据收短通信线缆,使水上浮筏与水下机器人始终保持基本固定的水面距离。

31.作为可能的一些实现方式,当白天在预设距离范围内回收时,水上浮筏顶部的发烟器启动,发出向上方飘散的彩色烟雾,根据烟雾位置确认水下机器人的位置。

32.作为可能的一些实现方式,当夜晚在预设距离范围内回收时,根据通信天线安装的led灯确认水下机器人的位置。

33.与现有技术相比,本公开的有益效果是:

34.1、本公开创新性的提出了一种无缆自主水下机器人通信定位装置,提高了数据传输速率,解决了常规无缆自主水下机器人无法在水下航行时实时传输操控信号和探测数据的弊端,实现了水下机器人的实时操控和实时定位。

35.2、本公开创新性的提出了一种无缆自主水下机器人通信定位装置,因为电磁信号无法穿透水体,常规无缆自主水下机器人自身的导航定位精度随时间积累会出现很大误差,本公开通过计算水上浮筏、通信线缆与水下机器人的相互位姿关系,实时校正水下机器人的位置和航向,提高了导航定位精度。

36.3、本公开所述的无缆自主水下机器人通信定位装置,可作为海上标识物,常规无缆自主水下机器人在水面以下航行时其精确位置和轨迹通常难以获知,本公开可通过水上浮筏实时获知水下机器人的航行位置,方便水面母船回收和发生故障时的紧急打捞。

37.4、本公开所述的无缆自主水下机器人通信定位装置,可实现通信线缆自动收放和断开,水上浮筏安装有线缆收放机构,可根据水下机器人航行深度改变通信线缆伸出长度,在水下机器人潜出水面时可将通信线缆收回至安全长度,在遇到航行危险时还可断开水上浮筏与水下机器人的连接。

38.5、本公开所述的无缆自主水下机器人通信定位装置,其水上浮筏具有可替换的尾部模块,可根据作业条件选择合适的类型加以安装,以适应复杂多变的海况和流速。

39.6、本公开所述的无缆自主水下机器人通信定位装置,安装使用方便,不用对现有水下机器人的自身结构和控制系统进行明显改动,仅需在壳体外部固连连接基座并连接通信线缆,安装使用方便。

附图说明

40.构成本公开的一部分的说明书附图用来提供对本公开的进一步理解,本公开的示意性实施例及其说明用于解释本公开,并不构成对本公开的不当限定。

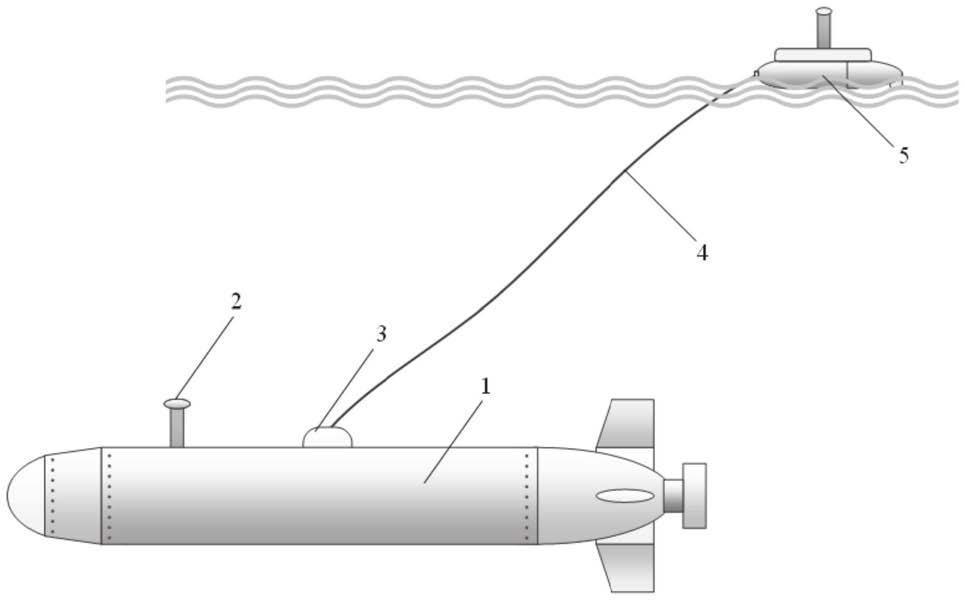

41.图1为本公开实施例1提供的无缆自主水下机器人通信定位装置的整体结构示意图。

42.图2为本公开实施例1提供的水上浮筏侧面剖视图。

43.图3为本公开实施例1提供的连接基座侧面剖视图。

44.1、无缆自主水下机器人;2、水下机器人自带通信天线;3、连接基座;4、通信线缆;5、水上浮筏;6、水上浮筏壳体;7、电气控制模块;8、水上转角测量支架;9、通信天线;10、线

缆收放机构;11、无动力尾部模块;12、减摇鳍;13、带动力尾部模块;14、螺旋桨;15、方向舵;16、水下转角测量支架;17、固定卡扣;18、通信线缆水下固定端;19、水下机器人壳体。

具体实施方式

45.下面结合附图与实施例对本公开作进一步说明。

46.应该指出,以下详细说明都是例示性的,旨在对本公开提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本公开所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。

47.需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本公开的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。

48.在不冲突的情况下,本公开中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

49.实施例1:

50.正如背景技术所介绍的,现有技术中使用无缆自主水下机器人(auv)用于海底管线巡检和探障作业,存在通信数据传输慢(水声通信)、导航定位精度差的问题。为了解决上述技术问题,本公开提出了一种无缆自主水下机器人用通信定位装置,可提升水下机器人的航行精度并实现机器人操控信号和海底管线探测数据的实时快速传输。

51.本公开的一种典型的实施方式中,如图1所示,包括水上浮筏、通信线缆、连接基座三部分,具体的,包括以下内容:

52.(1)水上浮筏

53.水上浮筏5为一个具有流线外形的水面漂浮物,用于实现水面上的远程无线通信和gps定位,水上浮筏壳体6为浮体材料,可保证水上浮筏始终漂浮和航行于水面之上。

54.水上浮筏顶部装有通信天线9和发烟器,体内装有线缆收放机构10、gps定位模块、卫星通信模块、水上转角测量支架和电气控制模块7,后部装有可替换的尾部模块。

55.水上浮筏5顶部安装的通信天线9用于水上远程无线通信,与水上浮筏上电气控制模块7的无线收发机相连,与水面母船或岸边的远程控制平台上的无线收发机进行数图传输组网,实现远距离双向信息传输,将机器人位姿航行数据和水下探测数据图像实时提供给操控人员,使其可以依据以上信息远程操控水下机器人的运行或制定相应的自主作业任务。

56.通信天线9上安装有数颗高亮度led灯,使操控人员可以在夜间远距离发现水上浮筏5的位置,进而确认无缆自主水下机器人1的位置,便于对无缆自主水下机器人1的水面监控和靠近回收。

57.水上浮筏5的顶部装有发烟器,发烟器由电子开关启动,可发出向上方飘散的彩色烟雾,使操控人员可以在白天远距离发现水上浮筏的位置,进而确认水下机器人的位置,便于对水下机器人的水面监控和靠近回收。

58.水上浮筏5体内安装的线缆收放机构用于收放和拉紧通信线缆。当水下机器人下潜时,线缆收放机构依据水下机器人的航行深度和与水体的相对流速进行计算放缆长度,可避免过长的通信线缆影响水下机器人的航行性能或发生缠绕,同时可通过预紧力设置使

通信线缆在水中尽量拉直,方便依据通信线缆角度进行水下定位。

59.在水下机器人上浮时,线缆收放机构收短通信线缆,使水上浮筏与水下机器人始终保持基本固定的水面距离。当水下机器人潜出水面时,线缆收放机构将伸出通信线缆的长度收回至2m以内,方便水下机器人和水上浮筏的回收。

60.水上浮筏5体内安装的卫星通信模块为双向卫星数据收发器,可提供覆盖全球的高稳定性卫星通讯,实现短报文收发及有源定位功能。

61.水上浮筏5体内安装的gps定位模块用于实时测定水上浮筏的坐标位置,进而实现水下机器人的精确导航定位。

62.水上浮筏5体内的电气控制模块包括控制电路板、无线收发机和锂电池组等;控制电路板上装有六轴运动传感器,可测量水上浮筏的实时航行角度和运动姿态。

63.水上浮筏的尾部安装有尾部模块,尾部模块分为无动力尾部模块11和带动力尾部模块13两种,均为可拆卸机构,可根据作业任务和水面状况的不同进行替换。

64.无动力尾部模块11装有舵机、方向舵15和减摇鳍12,可使水上浮筏具备完整的流线壳体结构,减小行进阻力并提高航行稳定性,适合在风浪小的良好水面状况下使用;

65.带动力尾部模块13除装有舵机、方向舵15和减摇鳍12外,内部还安装有推进电机、螺旋桨14和电池组,可利用自身动力前进抵消部分水体阻力,减小对水下机器人航行影响,适合在风浪大的恶劣水面状况下使用。

66.通过水上浮筏的尾部模块安装的舵机和方向舵,可根据转角测量机构检测到的通信线缆方位角,由舵机驱动调整方向舵方向,使水上浮筏紧随水下机器人的航行方向,以减小对水下机器人的航行影响并提高位置定位的精确性。

67.水上转角测量支架8用于测量通信线缆伸展角度并保护缆体。通信线缆从水上浮筏上安装的水上转角测量支架中穿入,可实现任意方向转动,还可限制通信线缆与水上浮筏的夹角,避免出现弯折角度过大损坏缆体的情况;水上转角测量支架上还装有倾角传感器,可以实时测量通信线缆在水中的倾角和方位角。

68.线缆收放机构10为一套线缆卷扬机,用于收放和拉紧通信线缆。

69.(2)通信线缆

70.通信线缆4为加有耐牵拉钢丝的光纤通信线缆,缆体全长100m,可传输大流量通信数据,用于实现水上浮筏和水下机器人之间的操控命令和数据图像的双向传输。

71.通信线缆4为零浮力线缆,在水中不会对水下机器人的航行产生明显影响。

72.水上浮筏通过通信线缆与水下机器人上安装的连接基座3相连。

73.通信线缆水下固定端18为浮体材料,当其脱出线缆夹紧机构,可自动浮上水面。

74.(3)连接基座

75.连接基座3为安装在水下机器人壳体19的外部、用于固连通信线缆的连接机构,装有水下转角测量支架和线缆夹紧机构。

76.连接基座安装的水下转角测量支架16,用于测量通信线缆伸展角度并保护缆体。通信线缆从连接基座上安装的水下转角测量支架中穿入,可实现任意方向转动,还可限制通信线缆与水下机器人机体的夹角,避免出现弯折角度过大损坏缆体的情况;水下转角测量支架上还装有倾角传感器,可以实时测量通信线缆在水中的倾角和方位角。

77.连接基座的线缆夹紧机构可用于夹紧连接在水下机器人机体上的通信线缆水下

固定端。水下机器人连接的通信线缆水下固定端是通过固定卡扣与水下机器人电气模块光线端子稳定连接的;固定卡扣17有可控制其移动的电磁线圈,电磁线圈掉电时,卡扣由弹簧推出,紧卡住通信线缆水下固定端,使其不得脱出;电磁线圈上电后可将卡扣结构拉出,此时通信线缆水下固定端可自由脱出线缆夹紧机构。

78.本实施例中,水上转角测量支架和水下转角测量支架均为限制转动范围的球铰结构。

79.实施例2:

80.本公开实施例2提供了一种无缆自主水下机器人通信定位方法,利用实施例1提供的无缆自主水下机器人通信定位装置,包括以下部分:

81.s1:入水

82.根据水面状况选择不同类型的尾部模块并安装在水上浮筏尾部。当水面流速较小时,水上浮筏受到的水体阻力较小,选择安装无动力尾部模块,以减小水上浮筏的整体重量;

83.当水面流速较大时,水上浮筏受到的阻力较大,选择安装带动力尾部模块,使水上浮筏可以靠螺旋桨的推力弥补水体阻力的影响,避免降低水下机器人的航行性能。

84.s2:备航

85.水下机器人下水前,将连接基座通过螺栓固接在水下机器人机体上,通常安装在机体上部。

86.通信线缆水下固定端穿过连接基座的水下转角测量支架,并卡紧在水下转角测量支架中轴内部的卡扣结构中,使通信线缆与水下机器人的位置固定而不脱出。将通信线缆水下端口与水下机器人电气控制模块的光端子口连接,建立数据通信。

87.通信线缆水上固定端穿过水上浮筏的水上转角测量支架,并卡紧在水上转角测量支架中轴内部的卡扣结构中,使通信线缆与水上浮筏的位置固定而不脱出。将通信线缆水上端口与水上浮筏电气控制模块的光端子口连接,建立数据通信。

88.通过上述步骤,水下机器人与水上浮筏通过连接通信线缆建立连接,并实现数据通信。

89.水下机器人下水后,将水上浮筏也放入水中。当水下机器人在水面航行时,水上浮筏的线缆收放机构呈锁死状态,水下机器人通过通信线缆拖拽水上浮筏在水面行进并保持固定距离。如果此时,水下机器人使用自带通信天线2进行导航定位和数据通信。

90.s3:航行

91.水下机器人潜入水下后,线缆收放机构依据水下机器人的航行深度和与水体的相对流速释放合适长度的通信线缆,可避免过长的通信线缆影响水下机器人的航行性能或发生缠绕,同时可通过预紧力设置使通信线缆在水中尽量拉直,方便依据通信线缆角度进行水下定位。

92.通过通信线缆实现水下机器人的水下精确定位。水上浮筏的实时位置可通过gps定位模块测得,水上浮筏的实时位姿可通过电气控制模块的六轴运动传感器测得,通信线缆的伸出长度可通过水上浮筏的线缆收放机构测得。

93.结合水上浮筏的水上转角测量支架的倾角传感器测得的通信线缆在水面的倾角和方位角、连接基座上的水下转角测量支架的倾角传感器测得的通信线缆在水中的倾角和

方位角、水下机器人自身导航系统测得的航行深度、水流相对速度等物理量值,可以计算出水上浮筏到水下机器人的直线距离及夹角,进而以水上浮筏的gps位置为原点,推算出水下机器人在水下的实时位置,实现水下机器人在水下航行时的精确定位和导航。

94.通过通信线缆实现水下机器人操控信号和海底管线探测数据的实时双向传输。将水下机器人的航行数据及探测设备采集的海底管线探测数据传至水上浮筏,并通过水上浮筏通信天线的无线通信设备或卫星模块向远处的水面母船或岸基控制台传输,同时接收水面母船或岸基控制台的操控信号。操控人员可以根据探测设备的探测数据和图像实时更改水下机器人的航行轨迹和航行任务,具有比常规无缆自主水下机器人更为灵活的作业方式和探测能力。

95.s4:遇险

96.当通信线缆与水下障碍物发生缠绕时,可通过无线通信远程遥控连接基座的线缆夹紧机构打开固定卡扣,松开通信线缆水下固定端,使通信线缆从水下机器人电气控制模块的光端子口脱出,使水下机器人摆脱通信线缆约束进入自主规划航行状态,以脱离危险。

97.当通信线缆与水下机器人机体脱离时,线缆收放机构将通信线缆收回至最短,此时水上浮筏通过通信天线向水面母船或岸边的远程控制平台发送自身gps定位信息,操控人员根据其gps定位信息其远距离操控水上浮筏回到水面母船或岸边附近进行单独回收。

98.s5:上浮

99.水下机器人上浮过程中,水上浮筏线缆收放机构根据水下机器人上深度计测得的水深数据收短通信线缆,使水上浮筏与水下机器人始终保持基本固定的水面距离,避免多余通信线缆发生缠绕。

100.s6:回收

101.当水下机器人浮出水面或者发生故障无法上浮时,除通过无线通信或卫通模块发送水上浮筏gps设备位置到水面母船或岸边水面控制平台外,还有两种方式可以在较近距离向操控人员示意水下机器人的位置:

102.a)白天回收。水上浮筏顶部装有发烟器,发烟器由电子开关启动,可发出向上方飘散的彩色烟雾,使操控人员可以在远距离发现水上浮筏的位置,进而确认水下机器人的位置。

103.b)夜晚回收。通信天线上安装有数颗高亮度led灯,使操控人员可以在远距离发现水上浮筏的位置,进而确认水下机器人的位置。

104.航行中若发生通信线缆与水下机器人脱离连接,水上浮筏的线缆收放机构将通信线缆收至最短。安装无动力尾部模块的水上浮筏在水中漂浮等待回收,安装带动力尾部模块的水上浮筏则可以依靠自身动力慢速航行至水面母船或岸边附近等待回收。

105.以上所述仅为本公开的优选实施例而已,并不用于限制本公开,对于本领域的技术人员来说,本公开可以有各种更改和变化。凡在本公开的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本公开的保护范围之内。