1.本发明涉及汽车座椅领域,更具体地涉及一种汽车座舱调节方法。

背景技术:

2.随着汽车智能的普及和物联网的发展,汽车内饰的电动化程度越来越高,用户对汽车的驾车舒适性和便捷性体验的要求也越来越高。目前,市场上的部分车型能够根据不同用户来自动调整座椅。然而,现有的座椅自动调整技术仅考虑用户的身高和体重,涉及的维度较少,也未将座椅与方向盘进行联动,无法进一步提高用户,特别是驾驶人员的舒适性体验。并且,现有的座椅自动调整技术无法对座舱的舒适性和安全性进行评估,影响用户的驾乘体验。

技术实现要素:

3.为解决上述现有技术中的问题,本发明提供一种汽车座舱调节方法,能够从多维度对座椅进行调节,并将座椅和方向盘联动调节,进一步提高用户的舒适性体验,同时能够对座舱的舒适性和安全性进行评估,提升用户的驾乘体验。

4.本发明提供的一种汽车座舱调节方法,包括:

5.步骤s1,检测车辆,判断车内是否有人,若有人,执行步骤s2;否则,结束流程;

6.步骤s2,获取当前用户的特征信息;

7.步骤s3,获取当前用户在座椅上的坐高和坐姿以及当前的座椅靠背角度;

8.步骤s4,将所述特征信息、所述坐高、所述坐姿以及所述座椅靠背角度输入至一座舱调节模型,获取座舱的座椅调节参数和方向盘调节参数;

9.步骤s5,根据所述座椅调节参数和所述方向盘调节参数,评估座舱的舒适性等级和/或安全性等级;

10.步骤s6,判断所述舒适性等级和/或所述安全性等级是否均大于预定阈值,若是,则根据所述座椅调节参数和所述方向盘调节参数,调节座椅和方向盘;否则,重复步骤s4-s5或者结束流程;

11.步骤s7,更新座舱内的座椅位置信息,判断座舱内的座椅位置是否发生变化,若是,重复步骤s4-s6,否则,结束流程。

12.进一步地,所述特征信息包括性别信息、身高值、年龄值和体重值中的至少一种。

13.进一步地,所述座椅调节参数包括座椅滑轨位置百分比、座椅高度百分比、座椅靠背百分比和头枕位置百分比。

14.进一步地,所述方向盘调节参数包括方向盘轴向位置百分比和方向盘倾角百分比。

15.进一步地,所述舒适性等级c的评估模型如下:

16.c=f(cs,cd,co,c

t

,w),

17.其中,f表示基于大数据的经过数据集训练、验证和测试得到的回归模型,cs表示

静态舒适性等级,cd表示动态舒适性等级,co表示操作舒适性等级,c

t

表示疲劳舒适性等级;w={w1,w2,w3,w4},w1表示静态舒适性等级对应的权重,w2表示动态舒适性等级对应的权重,w3表示操作舒适性等级对应的权重,w4表示疲劳舒适性等级对应的权重,且w1+w2+w3+w4=100%。

18.进一步地,所述静态舒适性等级cs、所述动态舒适性等级cd、所述操作舒适性等级co和所述疲劳舒适性等级c

t

均采用打分制,分值分为4~100、3~4、2~3和0~2四个区间。

19.进一步地,所述安全性等级s的评估模型如下:

20.s=f(a,p,v,o,w'),

21.其中,f表示基于大数据的经过数据集训练、验证和测试得到的回归模型,a表示驾驶侧安全气囊碰撞指标,p表示头枕及鞭打测试指标,v表示驾驶视野指标,o表示驾驶操控指标;w'={w'1,w'2,w'3,w'4},w'1表示驾驶侧安全气囊碰撞指标对应的权重,w'2表示头枕及鞭打测试指标对应的权重,w'3表示驾驶视野指标对应的权重,w'4表示驾驶操控指标对应的权重,且w'1+w'2+w'3+w'4=100%。

22.进一步地,所述驾驶侧安全气囊碰撞指标a、所述头枕及鞭打测试指标p、所述驾驶视野指标v和所述驾驶操控指标o均采用打分制,分值分为4~100、3~4、2~3和0~2四个区间。

23.进一步地,所述步骤s7中座舱内的座椅位置信息周期性地更新。

24.本发明不仅根据用户的身高和体重对座椅进行调节,还考虑了用户的性别、年龄以及用户在座椅上的坐高、姿态,且座椅与方向盘联动调节,进一步提高了用户的舒适性体验。并且,本发明对调节后的参数进行舒适性等级评估和安全性等级评估,能够在提升用户舒适性体验的同时,使得用户的安全性体验得到保障。

附图说明

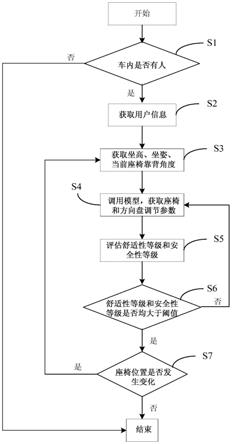

25.图1是按照本发明的汽车座舱调节方法的流程图。

具体实施方式

26.下面结合附图,给出本发明的较佳实施例,并予以详细描述。

27.如图1所示,本发明的汽车座舱调节方法用于在驾乘人员进入车辆后对座椅和方向盘进行调节,可调节的座椅主要包括主驾驶室座椅、副驾驶室座椅、商务车中二排和三排的独立座椅,该方法包括以下步骤:

28.步骤s1,检测车辆,判断车内是否有人,若有人,执行步骤s2;否则,结束流程。判断车内是否有人的方法为:通过附近的摄像设备判断是否采集到人像,若采集到人像,则表明车内有人;或者通过座椅上的压力传感设备判断是否采集到有效压力信号,若采集到有效压力信号,则表明车内有人。

29.步骤s2,获取当前用户的特征信息,特征信息包括性别信息、身高值、年龄值和体重值。特征信息可以通过身份信息调取,一个身份信息对应唯一的特征信息,具体分为两种情况:根据当前用户的身份信息判断该用户之前是否使用过该车辆,若是,表明该当前用户为老用户,直接读取出该当前用户的性别、身高、年龄和体重;若否,表明该当前用户为新用户,需手动输入该当前用户的性别、身高、年龄和体重,或者通过其他方式,例如从车载传感

器或汽车总线获取该当前用户的性别、身高、年龄和体重。

30.步骤s3,获取当前用户在座椅上的坐高和坐姿,以及当前的座椅靠背角度。可以适用于任意座椅,目前可应用的当前用户的坐高可通过摄像设备获取眉心或瞳孔的位置来测量,也可通过车顶雷达测量车顶与头部的距离来获取。当前用户的坐姿可通过摄像设备或压力传感设备来获取,坐姿可分为正常坐姿、侧坐、坐在前端边缘、坐在左侧或右侧边缘、跪在座椅上、躺在座椅上等。

31.步骤s4,将当前用户的特征信息、当前用户在座椅上的坐高和坐姿以及当前的座椅靠背角度输入至一座椅调节模型,获取座椅调节参数和方向盘调节参数。该座舱调节模型的输入为当前用户的性别、身高、年龄、体重、在座椅上的坐高和坐姿、以及当前的座椅靠背角度,输出为座椅滑轨位置百分比t、座椅高度百分比h、座椅靠背百分比b、头枕位置百分比p、方向盘轴向位置百分比swc 1以及方向盘倾角百分比swc2。座椅滑轨位置百分比t、座椅高度百分比h、座椅靠背百分比b和头枕位置百分比p即为座椅调节参数,方向盘轴向位置百分比swc 1和方向盘倾角百分比swc2即为方向盘调节参数。

32.步骤s5,根据座椅调节参数和方向盘调节参数,评估座舱的舒适性等级和安全性等级。

33.舒适性等级c的评估模型如下:

34.c=f(cs,cd,co,c

t

,w)

35.其中,f表示表示基于大数据的经过数据集训练、验证和测试得到的回归模型,cs表示静态舒适性等级,cd表示动态舒适性等级,co表示操作舒适性等级,c

t

表示疲劳舒适性等级;w={w1,w2,w3,w4},w1表示静态舒适性等级对应的权重,w2表示动态舒适性等级对应的权重,w3表示操作舒适性等级对应的权重,w4表示疲劳舒适性等级对应的权重,且w1+w2+w3+w4=100%。

36.静态舒适性等级cs的计算方法为:根据人体各部位的尺寸以及座椅位置信息,获取人体躯干与垂直方向的夹角、上臂与与垂直方向的夹角、大腿与小腿的夹角、小腿与脚面的夹角、上臂与下臂的夹角、躯干与大腿的夹角、头颈位置等,将获取到的这些信息与舒适性分级表进行对比。静动态舒适性等级cd的计算方法为:根据人体心率、座椅位置信息以及座椅接收到的压力信号,进行计算和评估。操作舒适性等级co的计算方法为:根据人体各部位的尺寸、驾驶室空间信息、座椅位置信息以及方向盘位置信息等,进行计算和评估。疲劳舒适性等级c

t

的计算方法为:根据驾驶时间和驾驶距离,进行计算和评估。

37.上述四个舒适性等级cs、cd、co和c

t

均采用打分制,分值在0~100之间,分为四个区间:4~100表示舒适性良好,3~4表示舒适性可接受,2~3表示舒适性一般,0~2表示舒适性差。例如,静态舒适性等级cs在4~100时表示静态舒适性良好,在3~4时表示静态舒适性可接受,在2~3时表示静态舒适性一般,在0~2时表示静态舒适性差。

38.安全性等级s的评估模型如下:

39.s=f(a,p,v,o,w')

40.其中,f表示基于大数据的经过数据集训练、验证和测试得到的回归模型,a表示驾驶侧安全气囊碰撞指标,p表示头枕及鞭打测试指标,v表示驾驶视野指标,o表示驾驶操控指标;w'={w'1,w'2,w'3,w'4},w'1表示驾驶侧安全气囊碰撞指标对应的权重,w'2表示头枕及鞭打测试指标对应的权重,w'3表示驾驶视野指标对应的权重,w'4表示驾驶操控指标对应

的权重,且w'1+w'2+w'3+w'4=100%。

41.驾驶侧安全气囊碰撞指标a的计算方法为:根据人体坐高、座椅位置信息、方向盘位置信息以及和驾驶室安全气囊的位置信息,计算人体和安全气囊相对位置,评估碰撞发生时人体的受保护程度。头枕及鞭打测试指标p的计算方法为:根据人体瞳孔位置或头部位置以及座椅头枕位置,评估车辆后部进行碰撞或鞭打测试时人体颈部的受保护程度。驾驶视野指标v的计算方法为:根据人体坐高、环境信息(白天,黑夜)以及座椅位置信息,计算并评估驾驶安全性。驾驶操控指标o的计算方法为:根据人体各部位的尺寸、座椅位置信息、方向盘位置信息以及驾驶室空间信息,计算并评估操控干扰和刹车行程。

42.上述驾驶侧安全气囊碰撞指标a、头枕及鞭打测试指标p、驾驶视野指标v和驾驶操控指标o也均采用打分制,分值在0~100之间,分为四个区间:4~100表示安全性良好,3~4表示安全性可接受,2~3表示安全性一般,0~2表示安全性差。例如,驾驶侧安全气囊碰撞指标a在4~100时表示驾驶侧安全气囊安全性良好,在3~4时表示驾驶侧安全气囊安全性可接受,在2~3时表示驾驶侧安全气囊安全性一般,在0~2时表示驾驶侧安全气囊安全性差。

43.步骤s6,判断舒适性等级和安全性等级是否均大于预定阈值,若舒适性等级和安全等级均大于预定阈值,则根据座椅调节参数和方向盘调节参数,调节座椅和方向盘:否则,说明舒适性等级小于预定阈值或安全性等级小于预定阈值或舒适性等级和安全等级均小于预定阈值,则重复步骤s4-s5或结束流程。其中,当舒适性等级小于预定阈值或安全性等级小于预定阈值或舒适性等级和安全等级均小于预定阈值时,若驾乘人员改变动作为导致坐姿和坐高发生变化,则重复步骤s4-s5;若驾乘人员未改变动作,则直接结束流程。

44.步骤s7,周期性(例如,每隔10分钟)地获取座舱内的座椅位置信息,判断座舱内的座椅位置是否发生变化,若是,则重复步骤s4-s6,若否,则结束流程。在通过模型自动计算出调节参数后,用户可能会基于自己的喜好进行微调,此时,需记录微调后的参数数据,再次进行舒适性等级和安全性等级的评估,以确保用户的出行体验。

45.本发明不仅根据用户的身高和体重对座椅进行调节,还考虑了用户的性别、年龄以及用户在座椅上的坐高、姿态,且座椅与方向盘联动调节,进一步提高了用户的舒适性体验。并且,本发明对调节后的参数进行舒适性等级评估和安全性等级评估,能够在提升用户舒适性体验的同时,使得用户的安全性体验得到进一步保障。

46.以上所述的,仅为本发明的较佳实施例,并非用以限定本发明的范围,本发明的上述实施例还可以做出各种变化。即凡是依据本发明申请的权利要求书及说明书内容所作的简单、等效变化与修饰,皆落入本发明专利的权利要求保护范围。本发明未详尽描述的均为常规技术内容。