1.本实用新型涉及汽车结构技术领域,具体涉及一种动力电池安装结构。

背景技术:

2.随着国家鼓励发展插电式混合动力汽车和插电式混合动力汽车有使用成本低的优点以及不限牌、不限购、不限行、双积分等政策加持,极大的促进了插电式混合动力汽车的发展和市场保有量,但竞争也越来越激烈。随着用户对电力续航里程的要求不断攀升,动力电池在不断更新换代,动力电池安装结构也随着变更,而变更费用和周期极大影响插电式混合动力汽车的更新换代。并且随着人们安全意识的提高,汽车用户越来越重视汽车安全,而动力电池是一种易燃易爆的部件,这也给插电式混合动力汽车安全性能提出了更高的要求。现有的动力电池安装结构通常设计为安装点集成在地板横梁或纵梁上,无法通过调节动力电池安装结构来实现满足不同带宽尺寸和位置的动力电池安装需求,并且现有的动力电池安装结构在汽车发生侧面碰撞时,没有结构来吸收和传递碰撞能量,也没有足够缓冲距离防护动力电池区域发生侧面碰撞时的安全。

技术实现要素:

3.有鉴于此,本实用新型的目的是克服现有技术中的缺陷,提供一种动力电池安装结构,可以满足不同带宽尺寸和位置的动力电池安装需求,并且当汽车发生侧面碰撞时能够有效的吸收和传递能量,能够减小动力电池区域受到的冲击,更好的保护动力电池,防止电池损坏、短路、自燃或者爆炸等后果严重的安全事故,保护乘客的安全。

4.本实用新型的一种动力电池安装结构,包括从右至左依次设置的右门槛纵梁、右侧连接组件、右地板纵梁、中部连接组件、左地板纵梁、左侧连接组件和左门槛纵梁,所述右侧连接组件包括n个沿前后方向间隔设置的右侧横梁,所述中部连接组件包括m个沿前后方向间隔设置的中部横梁,所述左侧连接组件包括p个沿前后方向间隔设置的左侧横梁;所述右侧连接组件的下侧设置有多个用于与动力电池的右侧连接的右侧电池安装支架,所述左侧连接组件的下侧设置有多个用于与动力电池的左侧连接的左侧电池安装支架。

5.进一步,n=p=3,m=2,每个所述右侧横梁的下侧分别设置有一个所述右侧电池安装支架,每个所述左侧横梁的下侧分别设置有一个所述左侧电池安装支架。

6.进一步,所述左侧横梁包括横梁主体、设置在所述横梁主体的右侧的右搭接边结构和设置在所述横梁主体的左侧的左搭接边结构,所述右搭接边结构与所述左地板纵梁连接,所述左搭接边结构与所述左门槛纵梁连接。

7.进一步,所述横梁主体的断面呈倒“几”字形,所述横梁主体包括下侧板、设置在所述下侧板的前侧的前侧板、设置在所述前侧板的上侧的第一加强筋、设置在所述下侧板的后侧的后侧板以及设置在所述后侧板的上侧的第二加强筋。

8.进一步,所述右搭接边结构包括由所述前侧板向前弯折形成的第一翻边、由所述下侧板向右延伸形成的第二翻边和由所述后侧板向后弯折形成的第三翻边,所述第一翻边

和所述第三翻边与所述左地板纵梁的左侧外壁连接,所述第二翻边与所述左地板纵梁的下侧外壁连接。

9.进一步,所述左搭接边结构包括由所述前侧板向前弯折形成的第四翻边、由所述下侧板向左延伸形成的第五翻边和由所述后侧板向后弯折形成的第六翻边,所述第四翻边和所述第六翻边与所述左门槛纵梁的右侧外壁连接,所述第五翻边与所述左门槛纵梁的下侧外壁连接。

10.进一步,所述左侧电池安装支架呈盒状,所述左侧电池安装支架的上部与所述横梁主体连接,所述左侧电池安装支架的下部与动力电池连接。

11.进一步,所述左侧电池安装支架包括外支架,所述外支架包括安装板、设置在所述安装板的右侧的右支脚、设置在所述安装板的左侧的左支脚和设置在所述安装板的后侧的后支脚,所述安装板上设置有第一定位孔和第一安装孔。

12.进一步,所述左侧电池安装支架还包括内支架,所述内支架包括加强板和设置在所述加强板的前侧的前支脚,所述加强板伸入所述外支架内,并且所述加强板与所述安装板贴合,所述加强板对应所述第一定位孔的位置设置有第二定位孔,所述加强板对应所述第一安装孔的位置设置有第二安装孔,所述第二安装孔的上侧设置有用于与动力电池连接的凸焊螺母。

13.进一步,所述右支脚的上部和所述左支脚的上部均设置有与所述横梁主体的下侧外壁连接的折弯搭接边,所述后支脚的上部设置有与所述横梁主体的后侧外壁连接的后延伸搭接边,所述后支脚的中部的左右两侧分别设置有后加强翻边,两个所述后加强翻边分别与所述右支脚和所述左支脚连接,所述前支脚的中部的左右两侧分别设置有前加强翻边,两个所述前加强翻边分别与所述右支脚和所述左支脚连接,所述前支脚的上部设置有与所述横梁主体的前侧外壁连接的前延伸搭接边。

14.本实用新型的有益效果是:本实用新型公开的一种动力电池安装结构,电池安装支架、各个横梁、各个纵梁均为相对独立的模块,电池安装支架相对于左侧横梁和右侧横梁的位置可以沿左右方向进行调节,同时左侧横梁和右侧横梁的位置可以沿前后方向调节,因此可以满足不同带宽尺寸和位置的动力电池安装需求,并缩短了产品开发周期和降低开发成本,实现产品的平台化和模块化开发。此外,动力电池相对于右门槛纵梁和左门槛纵梁更加靠近汽车内部,当汽车发生侧面碰撞时,右门槛纵梁或者左门槛纵梁会首先承受冲击,并且动力电池与右门槛纵梁以及动力电池与左门槛纵梁之间具有足够的缓冲距离,右门槛纵梁或者左门槛纵梁被冲击变形的过程中仍然对动力电池具有保护作用,此外由于右门槛纵梁、右侧连接组件、右地板纵梁、中部连接组件、左地板纵梁、左侧连接组件和左门槛纵梁形成纵横交错的网状框架结构,右门槛纵梁和或者左门槛纵梁承受冲击之后,冲击力会被分散传递至车身上,使整个车身参与到碰撞中,有效的吸收和传递能量,从而减小动力电池区域受到的冲击,更好的保护动力电池,防止电池损坏、短路、自燃或者爆炸等后果严重的安全事故,保护乘客的安全。

附图说明

15.下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步描述:

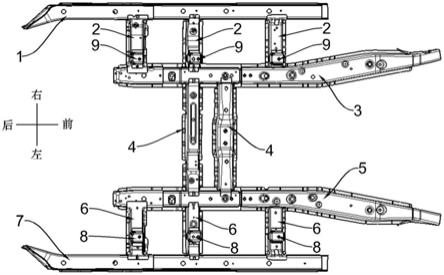

16.图1为本实用新型的仰视图;

17.图2为本实用新型与动力电池连接后的仰视图;

18.图3为本实用新型与动力电池连接处的局部结构示意图;

19.图4为本实用新型的左侧电池安装支架与左侧横梁连接的结构示意图;

20.图5为图4的a-a截面示意图;

21.图6为图4的b-b截面示意图。

22.附图标记说明:1-右门槛纵梁,2-右侧横梁,3-右地板纵梁,4-中部横梁,5-左地板纵梁,6-左侧横梁,61-下侧板,62-前侧板,63-第一加强筋,64-后侧板,65-第二加强筋,661-第一翻边,662-第二翻边,663-第三翻边,671-第四翻边,672-第五翻边,673-第六翻边,7-左门槛纵梁,8-左侧电池安装支架,81-外支架,811-安装板,812-第一定位孔,813-第一安装孔,814-右支脚,815-左支脚,816-后支脚,817-折弯搭接边,818-后延伸搭接边,819-后加强翻边,82-内支架,821-加强板,822-前支脚,823-第二定位孔,824-第二安装孔,825-凸焊螺母,826-前延伸搭接边,827-前加强翻边,9-右侧电池安装支架,10-动力电池,11-螺栓。

具体实施方式

23.下面结合附图对本实用新型作详细说明。

24.如图1-图6所示,本实施例中的一种动力电池安装结构,包括从右至左依次设置的右门槛纵梁1、右侧连接组件、右地板纵梁3、中部连接组件、左地板纵梁5、左侧连接组件和左门槛纵梁7,所述右侧连接组件包括n个沿前后方向间隔设置的右侧横梁2,所述中部连接组件包括m个沿前后方向间隔设置的中部横梁4,所述左侧连接组件包括p个沿前后方向间隔设置的左侧横梁6;所述右侧连接组件的下侧设置有多个用于与动力电池10的右侧连接的右侧电池安装支架9,所述左侧连接组件的下侧设置有多个用于与动力电池10的左侧连接的左侧电池安装支架8;n=p=3,m=2,每个所述右侧横梁2的下侧分别设置有一个所述右侧电池安装支架9,每个所述左侧横梁6的下侧分别设置有一个所述左侧电池安装支架8。右门槛纵梁1和和左门槛纵梁7互相对称,右侧连接组件和左侧连接组件互相对称,右地板纵梁3和左地板纵梁5互相对称,左侧电池安装支架8和右侧电池安装支架9位于动力电池安装结构的下侧,用于吊装动力电池10,动力电池10的左右两侧分别与左侧电池安装支架8和右侧电池安装支架9连接,动力电池10相对于右门槛纵梁1和左门槛纵梁7更加靠近汽车内部,当汽车发生侧面碰撞时,右门槛纵梁1或者左门槛纵梁7会首先承受冲击,并且动力电池10与右门槛纵梁1以及动力电池10与左门槛纵梁7之间具有足够的缓冲距离,右门槛纵梁1或者左门槛纵梁7被冲击变形的过程中仍然对动力电池10具有保护作用,此外由于右门槛纵梁1、右侧连接组件、右地板纵梁3、中部连接组件、左地板纵梁5、左侧连接组件和左门槛纵梁7形成纵横交错的网状框架结构,右门槛纵梁1和或者左门槛纵梁7承受冲击之后,冲击力会被分散传递至车身上,使整个车身参与到碰撞中,有效的吸收和传递能量,从而减小动力电池10区域受到的冲击,更好的保护动力电池10,防止电池损坏、短路、自燃或者爆炸等后果严重的安全事故,保护乘客的安全。

25.本实施例中,所述左侧横梁6包括横梁主体、设置在所述横梁主体的右侧的右搭接边结构和设置在所述横梁主体的左侧的左搭接边结构,所述右搭接边结构与所述左地板纵梁5连接,所述左搭接边结构与所述左门槛纵梁7连接。左侧横梁6一方面为动力电池10提供

安装位置,另一方面能够使冲击力能够在左地板纵梁5和左门槛纵梁7之间传递。右侧横梁2与左侧横梁6互相对称。

26.本实施例中,所述横梁主体的断面呈倒“几”字形,所述横梁主体包括下侧板61、设置在所述下侧板61的前侧的前侧板62、设置在所述前侧板62的上侧的第一加强筋63、设置在所述下侧板61的后侧的后侧板64以及设置在所述后侧板64的上侧的第二加强筋65,横梁主体的断面采用呈倒“几”字形的结构能够兼顾轻量化和强度。

27.本实施例中,所述右搭接边结构包括由所述前侧板62向前弯折形成的第一翻边661、由所述下侧板61向右延伸形成的第二翻边662和由所述后侧板64向后弯折形成的第三翻边663,所述第一翻边661和所述第三翻边663与所述左地板纵梁5的左侧外壁连接,所述第二翻边662与所述左地板纵梁5的下侧外壁连接。第二翻边662与第一翻边661以及第三翻边663与左地板纵梁5的不同位置贴合后通过焊接连接,第二翻边662的焊缝承受的力与第一翻边661以及第三翻边663的焊缝承受的力的方向不同,使得左侧横梁6与左地板纵梁5的连接更加稳定可靠。

28.本实施例中,所述左搭接边结构包括由所述前侧板62向前弯折形成的第四翻边671、由所述下侧板61向左延伸形成的第五翻边672和由所述后侧板64向后弯折形成的第六翻边673,所述第四翻边671和所述第六翻边673与所述左门槛纵梁7的右侧外壁连接,所述第五翻边672与所述左门槛纵梁7的下侧外壁连接。第五翻边672与第四翻边671以及第六翻边673与左门槛纵梁7的不同位置贴合后通过焊接连接,第五翻边672的焊缝承受的力与第四翻边671以及第六翻边673的焊缝承受的力的方向不同,使得左侧横梁6与左门槛纵梁7的连接更加稳定可靠。

29.本实施例中,所述左侧电池安装支架8呈盒状,所述左侧电池安装支架8的上部与所述横梁主体连接,所述左侧电池安装支架8的下部与动力电池10连接,左侧电池安装支架8呈盒状能够兼顾轻量化和强度,右侧电池安装支架9与左侧电池安装支架8的结构相同,保证动力电池10的安装稳定可靠。此外,本实用新型中左侧电池安装支架8安装在左侧横梁6的横梁主体上,横梁主体的长度方向沿左右方向,左侧电池安装支架8在左右方向上有不同的安装位置选择,同时左侧横梁6在前后方向上可以有不同的安装位置选择,右侧电池安装支架9安装在右侧横梁2上,右侧横梁2的长度方向沿左右方向,右侧电池安装支架9在左右方向上有不同的安装位置选择,同时右侧横梁2在前后方向上可以有不同的安装位置选择,因此本实用新型能够适用于不同规格大小的动力电池10,实现平台化和模块化,增加动力电池安装结构的通用性,新产品开发时零件不需要重新设计,大幅降低新产品开发的成本。左侧电池安装支架8和右侧电池安装支架9均采用镀锌钢板,保证动力电池10进行拆装维修等操作后安装支架仍然不易生锈腐蚀,保证了安装持久可靠。

30.本实施例中,所述左侧电池安装支架8包括外支架81,所述外支架81包括安装板811、设置在所述安装板811的右侧的右支脚814、设置在所述安装板811的左侧的左支脚815和设置在所述安装板811的后侧的后支脚816,所述安装板811上设置有第一定位孔812和第一安装孔813;所述左侧电池安装支架8还包括内支架82,所述内支架82包括加强板821和设置在所述加强板821的前侧的前支脚822,所述加强板821伸入所述外支架81内,并且所述加强板821与所述安装板811贴合,所述加强板821对应所述第一定位孔812的位置设置有第二定位孔823,所述加强板821对应所述第一安装孔813的位置设置有第二安装孔824,所述第

二安装孔824的上侧设置有用于与动力电池10连接的凸焊螺母825。右侧电池安装支架9与左侧电池安装支架8的结构相同,动力电池10通过螺栓11与各个凸焊螺母825连接,具有足够的操作空间,可以通过举升汽车后快速拆装动力电池10,便于动力电池10的快换和维修。第一定位孔812和第二定位孔823重合,便于在安装动力电池10时进行精准定位,提高安装精度和效率。

31.本实施例中,所述右支脚814的上部和所述左支脚815的上部均设置有与所述横梁主体的下侧外壁连接的折弯搭接边817,所述后支脚816的上部设置有与所述横梁主体的后侧外壁连接的后延伸搭接边818,所述后支脚816的中部的左右两侧分别设置有后加强翻边819,两个所述后加强翻边819分别与所述右支脚814和所述左支脚815连接,所述前支脚822的中部的左右两侧分别设置有前加强翻边827,两个所述前加强翻边827分别与所述右支脚814和所述左支脚815连接,所述前支脚822的上部设置有与所述横梁主体的前侧外壁连接的前延伸搭接边826。折弯搭接边817、后延伸搭接边818和前延伸搭接边826分别与横梁主体的不同位置贴合后通过焊接连接,使得横梁主体与左侧电池安装支架8的连接更加稳定可靠,防止汽车发生侧面碰撞时动力电池10脱落;前加强翻边827和后加强翻边819能够增大左侧电池安装支架8的自身强度,保持盒状防止汽车发生侧面碰撞时左侧电池安装支架8变形影响动力电池10的固定。

32.最后说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。