1.本实用新型属于静电纺丝技术领域,具体涉及一种用于静电纺丝的装置。

背景技术:

2.随着现代科技的发展,纳米纤维在高性能驱动器、能源工程、过滤材料、医用卫生和催化领域中起到越来越重要的作用,这些迅速拓展的应用场景对纳米纤维性能提出了更高的要求。

3.静电纺丝技术以其制造设备简单、工艺可控等优点,被认为是近年来用于制备纳米纤维有效的手段之一。静电纺丝是一种利用高压静电使聚合物溶液带电,当电场力克服溶液表面张力和粘滞力,会从溶液表面喷出微小射流,射流在电场力作用下发生拉伸细化,并喷射在电极板上,随着溶液的挥发最终在电极板上固化成为直径从几十纳米到数百纳米不等的纳米纤维。

4.目前较先进的纳米纤维制造设置的静电纺丝发生装置是通过涂覆装置,将聚合物溶液均匀地涂覆在金属电极线上,进而可以实现高效的纳米纤维生产。如专利号为zl201620097201.2的实用新型专利《一种静电纺丝的缆线涂覆装置》(授权公告号为cn205398783u)公开的结构,其包括封闭的储液箱和涂覆头,储液箱的两侧分别设有缆线穿入的进口和缆线穿出的出口,出口处固定接有涂覆头,涂覆头内部设有涂覆通道,涂覆通道的入口端连接储液箱的出口并连通储液箱内部,涂覆通道的出口端通向涂覆头外。该专利能保证缆线的浸润和均匀涂覆,减少纺丝溶液与外界空气的接触,避免对纺丝溶液的质量产生影响,进而能提高静电纺丝的效果。

5.但是在利用静电纺丝生产的纳米纤维中,多组分混纺纳米纤维可综合各组分纤维优点,性能互补,且堆积形貌相对可调控,是具有较高发展前景与潜力的材料。上述专利只能实现单组分纳米纤维的制备。且无针静电纺丝为了实现混纺,只能并排设置多根的电极线,相邻电极线上涂覆不同溶液来实现不同溶液成丝后堆积,形成边界清晰的堆叠分层结构,如图10所示,单位时间内基材上堆积产物速度是固定的,想达到要求的产物厚度,在不添加电极线数目的情况下,产物由两组分层层单独堆叠后累积在一起形成,两组分交错堆叠频率极低(假设基布运行速度为αm/s,相邻电极线之间的距离为βm,此时交错堆叠频率为),当基布运行速度一定时,如果想提高两组分堆叠频率,则需拉近相邻电极线之间的距离,但电极线距离存在一个最小值,距离过近会导致电场相互干扰进而降低纺丝效率和稳定性;若想通过提升基布运行速度来进一步提升交错频率,为得到厚度符合要求的产物,该无针静电纺丝设备需添加额外的电极线,也就是扩大设备,占用更多的空间以达到提升交错堆叠频率的目标。

6.进而采用现有的无针静电纺丝技术进行混纺无法实现类似有针静电纺丝不同溶液同时激发、同时收集产生的无明显分界面的交错堆积结构,不能发挥出不同材料混纺的优势。

7.有针静电纺丝技术中为实现混纺,通过增加针头数量来实现,双针头的纤维产量

极低,为达到连续化生产目标必须采用多针头排列的方式,然而各针头之间存在电场干扰;同时纺丝过程中由于聚合物析出或杂质堵塞针头需进行频繁清洁,不利于纳米纤维产品品质稳定,无法实现连续化高效率生产。

技术实现要素:

8.本实用新型所要解决的第一个技术问题是针对现有技术的现状,提供一种采用无针静电纺丝技术且无需扩大设备或减少电极线之间的距离,即可实现两组分高频率交错堆叠的用于静电纺丝的装置。

9.本实用新型所要解决的第二个技术问题是提供一种结构紧凑且能防止第一、第二储液槽内的纺丝液相互污染的用于静电纺丝的装置。

10.实用新型本实用新型解决上述第一个技术问题所采用的技术方案为:一种用于静电纺丝的装置,其特征在于包括有:

11.第一储液槽,其内部具有第一储液腔,第一储液腔具有两个相对的开口;

12.第二储液槽,设于第一储液槽之外,且内部具有第二储液腔,第二储液腔具有两个相对的开口;

13.电极线,由各开口穿过第一储液槽、第二储液槽,位于第一、第二储液槽之间的电极线露于两者之外而形成激发部;

14.电极板,被布置成能接收所述激发部射出的丝;

15.驱动件,设于第一、第二储液槽之外,并与所述电极线相连,以驱动电极线沿其长度方向往复移动。

16.进一步地,还包括有清洁件,该清洁件对应第一、第二槽体之远离激发部的开口设置,并作用在电极线上,以对进出该开口的电极线进行清洁。

17.进一步地,所述电极线为具有第一端部和第二端部的线段结构;所述驱动件为用于收放电极线的卷线机,该卷线机有至少两个,所述电极线的第一、第二端部分别穿过第一、第二储液槽后卷绕在各自对应的卷线机上。如此,通过卷线机的收放来实现电极线的往复移动。

18.为防止纺丝液污染卷线机,优选地,所述清洁件有至少两个并分别设于第一储液槽之靠近电极线第一端部的开口处以及第二储液槽之靠近电极线第二端部的开口处。同时清洁件还能对进入储液槽的电极线进行清洁,进而防止储液槽内受污染。

19.进一步优选地,所述清洁件为清洁圈,清洁圈的内径对应电极线的外径,以供电极线穿过的同时将电极线上的溶液刮下。刮下的溶液能进入储液槽内,避免溶液浪费。

20.为进一步解决上述第二个技术问题,优选地,所述第一储液槽和第二储液槽并排设置,各开口基本位于同一直线上,所述清洁件有至少一个并设于第一、第二储液槽之间。

21.进一步地,所述第一储液槽和第二储液槽沿着电极线的长度方向并排分布且两者相连而形成储液单元,还包括有基座,所述基座的上部开设有容置腔,该容置腔沿电极线的长度方向延伸并贯穿基座而形成两个相对的敞开口;所述储液单元设于容置腔内。

22.为便于储液单元安装至基座上,所述容置腔为横置的圆柱形腔室,所述储液单元整体呈横置的圆柱状并插设在上述的容置腔内。

23.优选地,所述储液单元中的第一储液槽包括第一槽体和盖设在第一槽体之上的第

一槽盖,第一槽体和第一槽盖之间围合成上述的第一储液腔,第一储液腔的上部位于第一槽盖内,下部位于第一槽体内;储液单元中的第二储液槽包括与第一槽体相连的第二槽体和盖设在第二槽体之上的第二槽盖,第二槽体和第二槽盖之间围合成上述的第二储液腔,第二储液腔的上部位于第二槽盖内,下部位于第二槽体内;各开口位于第一、第二储液腔的中部,所述电极线从中部穿过第一、第二储液腔。

24.优选地,所述第一槽体的至少局部横截面呈敞口朝上的月牙形,所述第一槽盖的至少局部横截面呈圆形,并插设在第一槽体的敞口内;所述第二槽体的至少局部横截面呈敞口朝上的月牙形,所述第二槽盖的至少局部横截面呈圆形,并插设在第二槽体的敞口内。

25.进一步地,所述第一、第二储液槽沿电极线的长度方向间隔分布,两者之间通过连接部相连,连接部内设有沿电极线的长度方向延伸的通道,通道的两端口分别与第一、第二储液槽的开口相对;所述清洁件为横置在通道内且轴向贯通的管状结构,清洁件的两端分别与第一、第二储液腔相连通,清洁件的内径对应电极线的外径,以供电极线穿过的同时将电极线上的溶液刮下。如此清洁件刮下的溶液能返回至各自的储液槽内,实现溶液的回收利用。

26.为提高结构稳定性,防止清洁件在使用过程中发生位移,所述清洁件的纵截面呈h型,其两端分别限位在所述通道的两端口上。

27.为便于在工作过程中王储液腔内加注纺丝液,优选地,所述基座上对应第一、第二储液腔的位置分别开设有注液孔,该注液孔与各自对应的储液腔相连通。

28.在上述各方案中,所述第一储液槽和第二储液槽左右并排分布;还包括有两个左右分布的第一转向滑轮和两个左右分布的第二转向滑轮,各第二转向滑轮位于各自对应的第一转向滑轮的上方,第一、第二储液槽位于两个第一转向滑轮之间,水平穿过第一储液槽后的电极线依次绕设在左侧的第一转向滑轮、左侧的第二转向滑轮、右侧的第二转向滑轮、右侧的第一转向滑轮后水平穿过第二储液槽;所述电极板横置在两个第二转向滑轮的上方,并与绕设在两个第二转向滑轮上的电极线相对。

29.还包括有高压电源,所述电极线连接高压电源的正极,所述电极板连接高压电源的负极或者接地。

30.采用上述装置进行静电纺丝的工作方法为:驱动件驱动电极线以v速度沿第一方向运行(α+l)/v时间,随后停止t时间;驱动件再驱动电极线以v速度沿与第一方向相反的第二方向运行(α+l)/v时间,随后停止t时间,如此往复工作,实现第一、第二储液槽内纺丝液的交替激发;

31.上述α为电极板的宽幅,l为两个第二转向滑轮之间的电极线相对水平穿设在各储液槽内的电极线之间的高度差;t为纺丝液的激发时间。

32.为保证混纺材料的均匀性,所述(α+l)/v与t之间的比值小于0.2。

33.与现有技术相比,本实用新型的优点在于:通过设置两个储液槽、穿过两个储液槽的电极线以及能驱动电机线往复移动的驱动件,电极线的往复移动能交替地蘸取各储液槽内的溶液进行混纺,进而使得本技术无需采用有针静电纺丝技术即可实现混纺。且本技术结构简单,便于实施。利用本实用新型的方案,无需改变设备体型,且无需在原有设备基础上添加额外的电极线或降低电极线之间的距离,仅通过控制电极线的往复移动以及移动速度,使得电极线蘸取不同的纺丝液在电场中发生激发来实现固定层数前提下的多层纤维混

纺堆叠结构,实现高频率交错堆叠。同时,可利用蘸取了不同溶液的电极线在电场下停留的时间来实现对产品中两组分含量的控制,例如蘸取纺丝液a的电极线在电场激发条件下停留了4s,蘸取纺丝液b的电极线在电场激发条件下停留了2s,则反映在收集产物的情况就是a纤维含量为b纤维含量的两倍且两者交替多层堆叠。

附图说明

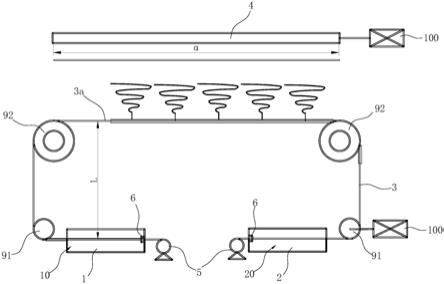

34.图1为本实用新型实施例一的部分结构示意图;

35.图2为本实用新型实施例一的使用状态示意图;

36.图3为本实用新型实施例一制得的产物的示意图;

37.图4为本实用新型实施例二的局部结构示意图;

38.图5为本实用新型实施例二另一视角下的局部结构示意图;

39.图6为本实用新型实施例二的局部立体分解图;

40.图7为本实用新型实施例二的局部剖视图;

41.图8为本实用新型实施例二的另一局部剖视图;

42.图9为本实用新型实施例二中储液单元的结构示意图。

43.图10为现有无针静电纺丝技术制得的产物的示意图。

具体实施方式

44.以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。

45.实施例一:

46.如图1~3所示,为本实用新型的一种用于静电纺丝的装置的优选实施例一,该装置包括第一储液槽1、第二储液槽2、电极线3、电极板4、驱动件5、清洁件6、高压电源100。

47.其中,第一储液槽1、第二储液槽2左右并排设置,第一储液槽1的内部具有第一储液腔10,第一储液腔10具有两个相对的位于第一储液腔10左右侧壁的开口;第二储液槽2的内部具有第二储液腔20,第二储液腔20具有两个相对的位于第二储液腔20左右侧壁的开口;

48.驱动件5设于第一、第二储液槽之外,与电极线3相连,以驱动电极线3沿着电极线3的长度方向往复移动。本实施例中驱动件为用于收放电极线3的卷线机,该卷线机有两个;电极线3由各开口穿过第一储液槽1、第二储液槽2,位于第一、第二储液槽之间的电极线露于两者之外而形成激发部3a。本实施例中电极线3为具有第一端部和第二端部的线段结构;电极线3的第一、第二端部分别穿过第一、第二储液槽上的开口后卷绕在各自对应的卷线机上。

49.本实施例中电极线基本呈矩形分布,为实现电极线移动过程中的转向,还包括有两个左右分布的第一转向滑轮91和两个左右分布的第二转向滑轮92,各第二转向滑轮92位于各自对应的第一转向滑轮91的上方,第一、第二储液槽左右并排设置且位于两个第一转向滑轮91之间,水平穿过第一储液槽1后的电极线3依次绕设在左侧的第一转向滑轮91、左侧的第二转向滑轮92、右侧的第二转向滑轮92、右侧的第一转向滑轮91后水平穿过第二储液槽2;电极板4横置在两个第二转向滑轮92的上方,并与绕设在两个第二转向滑轮92之间的电极线3相对(绕设在两个第二转向滑轮92之间的电极线3形成上述的激发部3a),以接收

激发部3a射出的丝。上述高压电源100的正极连接电极线3,高压电源100的负极连接述电极板4。

50.上述清洁件6对应第一、第二槽体之远离激发部3a的开口设置,并作用在电极线3上,以对进出该开口的电极线3进行清洁。该清洁件6有两个并分别设于第一储液槽1之靠近电极线3第一端部的开口处以及第二储液槽2之靠近电极线3第二端部的开口处。各清洁件6为清洁圈,清洁圈的内径对应电极线的外径,以供电极线3穿过的同时将电极线3上的溶液刮下。清洁圈为聚四氟乙烯材质,其内径略大于电极线外径,可在回收过程中将电极线表面溶液刮涂干净,避免溶液浪费以及在卷线机上发生溶质析出,而导致无法进行连续生产。

51.工作过程为:驱动件5驱动电极线3以v速度沿第一方向(顺时针或逆时针方向)运行(α+l)/v时间,随后停止t时间;驱动件5再驱动电极线3以v速度沿与第一方向相反的第二方向运行(α+l)/v时间,随后停止t时间,如此往复工作,实现第一、第二储液槽内纺丝液的交替激发,且不会存在溶液之间发生相互污染的现象影响混纺效果;其中,(α+l)/v与t之间的比值小于0.2,以保证混纺材料的均匀性;本技术的装置可多组并排设置进行纺丝(也可仅设置一组),如图1所示,为进一步提高材料均匀性与混纺效果,多组装置中的电极线之间存在一定的运动配合,即同一时刻,相邻两组装置中的电极线上激发的纺丝液均保持不同。

52.如图2所示,上述α为电极板4的宽幅,l为两个第二转向滑轮92之间的电极线3相对水平穿设在各储液槽内的电极线3之间的高度差;t为纺丝液的激发时间。

53.因此本技术可利用左右两个卷线机共同作用,电极线经过储液槽并蘸取纺丝液,经各转向滑轮最终到达连接有高压负电的电极板下方,此时纺丝液在高电场强度作用下向外喷出射流并被拉伸成为纳米纤维,向上飞向电极板过程中被收集基材所阻拦,最终堆积在基材下表面,形成纳米纤维材料。且电极线可在卷线机作用下做往复运动,而交替地蘸取不同的纺丝液a与纺丝液b,并在高电场下激发出不同的纳米纤维,都堆积在基材下表面,如图3所示,实现不同纺丝液的无针静电纺丝混纺工艺。

54.实施例二:

55.如图4~9所示,为本实用新型的一种用于静电纺丝的装置的优选实施例二,该装置与实施例一基本相同,区别在于本实施例中第一储液槽1和第二储液槽2左右间隔分布且两者之间通过连接部8相连而形成储液单元;还包括有基座7,基座7的上部开设有容置腔70,该容置腔70的顶部敞开,且该容置腔70沿左右方向延伸并贯穿基座7的左、右侧壁,该容置腔70为横置的圆柱形腔室。储液单元整体呈横置的圆柱形,并插设在上述的容置腔70内;储液单元中的第一储液槽1包括第一槽体11和盖设在第一槽体11之上的第一槽盖12,第一槽体11的至少局部横截面呈敞口朝上的月牙形,第一槽盖12的至少局部横截面呈圆形,并插设在第一槽体11的敞口内,第一槽体11和第一槽盖12之间围合成第一储液腔10,第一储液腔10的上部位于第一槽盖12内,下部位于第一槽体11内;储液单元中的第二储液槽2包括与第一槽体11相连的第二槽体21和盖设在第二槽体21之上的第二槽盖22,第二槽体21的至少局部横截面呈敞口朝上的月牙形,第二槽盖22的至少局部横截面呈圆形,并插设在第二槽体21的敞口内;第二槽体21和第二槽盖22之间围合成第二储液腔20,第二储液腔20的上部位于第二槽盖22内,下部位于第二槽体21内;各开口位于第一、第二储液腔左右侧壁的中部,且基本位于同一水平直线上。第一储液槽1和第二储液槽2之间的连接部8内设有左右延伸的通道80,通道80的两端口分别与第一、第二储液槽的开口相对;电极线3依次穿过第一

储液腔10、通道80第二储液腔20。第一储液腔10和第二储液腔20沿左右方向分布。

56.上述清洁件6的至少局部设置在第一、第二储液腔之间的通道80内,以清洁第一、第二储液腔之间的电极线3上的纺丝液。该清洁件6为轴向贯通的管状结构,其两端分别与第一、第二储液腔相对且相连通,清洁件6的内径对应电极线3的外径,以供电极线3穿过的同时将电极线3上的溶液刮下(清洁件的端部能将电极线上的溶液刮下,由于清洁件的两端分别与第一、第二储液腔相对且相连通,使得刮下的溶液能返回至各自的储液腔内,实现回收利用)。本实施例中,为防止清洁件产生位移,清洁件6的纵截面呈横置的“工”字型,其两端限位在第一、第二储液腔之间的通道80的端口上。具体请参见图6、7。当然,清洁件6也可仅采用两个清洁圈,两个清洁圈分别靠近各自的储液腔设置,清洁圈能将电极线上的溶液刮下。

57.为便于往第一、第二储液腔内注入纺丝液,基座7上对应每个储液腔的位置开设有注液孔71,该注液孔71与各自对应的储液腔相连通。本实施例中,注液孔71开设于基座的前侧壁,并贯穿各自对应的第一、第二槽体。

58.本实施例中为驱动电极线3的往复移动,驱动件5可设于基座7外,同样电极线3可通过转向滑轮实现转向。

59.工作过程如下:首先驱动电极线3顺时针方向移动,电极线3依次穿过第二储液腔20、通道80内的清洁件6、第一储液腔10后,蘸取第一储液腔10内的纺丝液并移动至电极板下方,激发出纳米纤维。由于电极线3在进入第一储液腔10之前受到清洁件6的作用,使电极线3上未沾有第二储液腔20内的纺丝液,进而能避免第二储液腔20内的纺丝液进入第一储液腔10内而造成污染,且被清洁件6刮下的纺丝液能回到第二储液腔20内。然后驱动电极线3逆时针方向移动,电极线3依次穿过第一储液腔10、通道80内的清洁件6、第二储液腔20后,蘸取第二储液腔20内的纺丝液并移动至电极板下方,激发出纳米纤维。再驱动电极线3顺时针方向移动,如此往复工作,实现第一、第二储液腔内纺丝液的交替激发。

60.本技术的装置可满足静电纺丝/静电纺丝纳米纤维混纺、静电喷雾/静电纺丝纳米材料混纺,静电喷雾/静电喷雾混纺等多种生产条件。且本技术综合无针静电纺丝(可连续稳定高效生产)和材料混纺的优势,实现混纺材料的高效制备。

61.实施例三:

62.平板收集方式制备得到纳米纤维膜的力学性能基本依靠纳米纤维膜之间搭接产生的摩擦力来提供,为提高其力学性能,会利用混纺技术将低玻璃化转变温度的纳米纤维与目标增强纤维进行混合,再通过加热方式使纤维交联点发生部分融化粘接,提升纤维之间的搭接强度,进而提升材料的力学性能。本实施例采用实施例一中的装置进行纺丝,方法为:往第一、第二储液腔中分别注入17wt%的pvdf溶液和15wt%的pvb溶液,高压电源的正压为43kv,负压为-15kv,基材运行速度为0.1m/min,电极线激发部长度为0.5m,电极线的往复移动速度为0.25m/s,混合纺丝得到的产物置于120℃烘箱内热交联处理2h,测试其力学性能,测试力学性能结果为拉伸强度10.7mpa,断裂伸长率为13%。

63.对比例一:

64.采用现有的普通静电纺丝设备进行纺丝,纺丝方法为:在相邻电极线上分别供给质量浓度为17wt%的pvdf溶液和15wt%的pvb溶液,电极线连接43kv正压,电极板连接-15kv负压,基材运行速度为0.1m/min,电极线激发长度为0.5m,混合纺丝得到的产物置于

120℃烘箱内热交联处理2h,测试其力学性能,拉伸强度为6.3mpa,断裂伸长率为7.6%。

65.本对比例制得的产物的性能明显弱于实施例三制得的产物的性能,这是因为实施例三的交错堆叠频率高,制备得到的纤维膜pvb与pvdf的接触面积更大,纤维之间搭接进而热交联点位更多,因而在受拉伸时内部应力分散均匀,而堆叠频率低的纤维膜的断裂大多发生在pvdf厚堆叠层之中,因为在厚层结构内,纳米纤维膜主要依靠纤维之间搭接产生的摩擦而不是热交联粘结点强度来分担应力,因而易发生撕裂,力学性能不足。

66.实施例四:

67.在制备高品质因子的纳米纤维空气过滤滤料中,降低堆积密度是一种有效的优化方案。本实施例采用实施例一中的装置,并采用高粘度的ps溶液(20wt%)作为粗纤维纺丝液,以低粘度的pvdf溶液(15wt%)作为细纤维纺丝液,进行混纺处理以期得到粗细纤维堆叠搭接的低堆积密度滤料。

68.纺丝方法为:往第一、第二储液腔中分别注入20wt%的ps溶液和15wt%的pvdf溶液,高压电源的正压为50kv,负压为-25kv,基材运行速度为0.1m/min,电极线激发部长度为0.5m,电极线的往复移动速度为0.3m/s。

69.将制得的产物进行行测测试,结果为:过滤效率为99.38%,压降为80pa,品质因子为0.064。

70.对比例二:

71.采用现有的普通静电纺丝设备进行纺丝,纺丝方法为:在相邻电极线上分别供给质量浓度为20wt%的ps溶液和15wt%的pvdf溶液,电极线连接50kv正压,电极板连接-25kv负压,基材运行速度为0.1m/min,电极线激发长度为0.5m。

72.将制得的产物进行行测测试,结果为:过滤效率为99.31%,压降为108.31pa,品质因子为0.046。