1.本发明涉及电站锅炉富氧燃烧技术领域,具体涉及一种用于燃煤发电厂煤氢氧协同强化稳定燃烧的装置。

背景技术:

2.随着可再生能源的发展,能源结构的调整,新能源消纳问题也日益突出。由于风电和光伏具有间歇性、波动性、随机性、无功供给性能低、短时提供短路电流能力弱等特点,会对电力系统的安全造成一定的影响。我国正处于快速发展的重要阶段,电力系统的安全运行至关重要。为破解新能源消纳的困境,要从电源侧、电网侧和负荷侧多侧并举,以提高整个电力系统的灵活性。其中,电源侧的灵活性提升潜力最大,调峰能力最强。在未来一段时间内,我国的电力系统中主力仍为煤电,且火力发电相对比较稳定,调峰潜力大,因此火电灵活性改造是深度调峰中经济型最优、效果最显著的方式。

3.氢能源的性能优越、燃烧热值高、环保清洁。从能源利用率来说,氢能源要普遍高于其他形式的能源,如生物燃料、化石燃料、化工燃料,氢能源燃点高、速度快,是普通汽油热值的三倍。从环保角度来说,氢能源清洁无毒,不会产生二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、粉尘颗粒等有害物质,不会对自然环境造成破坏。电解水制氢是一种清洁、高效、可持续的制氢技术,其制氢工艺简单,氢气纯度可达99.999%,产品纯度高。电解水制氢不受电厂周边有无可靠、合格外购氢气条件的限制,设备寿命期内制氢成本低。目前,已有部分技术应用氢能源于深度调峰领域,但往往存在一定的问题,例如直接利用氢气点火所带来的不稳定性和不安全性增加。

4.同时,从构建利于煤粉稳燃的条件考虑,期望煤粉气流在离开燃烧器喷口一定距离内能够及时着火,因此,应合理组织煤粉气流流动,形成促进煤粉气流及时升温着火的局部高煤粉浓度、高温及合适氧浓度区域。而在锅炉低负荷运行时,给煤量及煤粉浓度大幅降低,使煤粉气流着火所需着火热增加,着火位置推迟,火焰稳定性变差。目前锅炉燃烧存在燃烧不稳定、输送动能不够、无法调节煤粉燃烧后的燃烧情况。如何设计一种节约燃油、环保且在低负荷模式下能够稳定燃烧的燃烧器装置成为关键问题。

技术实现要素:

5.本部分的目的在于概述本发明的实施例的一些方面以及简要介绍一些较佳实施例,在本部分以及本技术的说明书摘要和发明名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和发明名称的目的模糊,而这种简化或省略不能用于限制本发明的范围。

6.鉴于上述和/或现有技术中所存在的问题,提出了本发明。

7.因此,本发明所要解决的技术问题是现有燃烧器无法利用峰谷的负荷差、以及无法利用电解水制氢间接进行煤氢氧协同燃烧,输送动能不够、无法调节燃烧情况、燃烧稳定性不足的问题。

8.为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:一种用于燃煤发电厂煤氢氧协

同强化稳定燃烧的装置,其特征在于:包括,制氢单元,包括电解水制氢装置和氢气喷口,所述氢气喷口连接于所述电解水制氢装置;

9.煤粉氢空气混合单元,包括浓缩板、一次风煤粉管道和煤粉氢空气混合室,所述一次风煤粉管道一端连接于所述煤粉氢空气混合室,所述浓缩板外套于所述一次风煤粉管道和煤粉氢空气混合室,所述氢气喷口连接于煤粉氢空气混合室;

10.高温回流单元,包括氧气通道、回流烟气管道和炉膛,所述氧气通道连接与所述煤粉氢空气混合室和所述炉膛,所述回流烟气管道连接氧气通道与所述炉膛。

11.作为本发明所述的用于燃煤发电厂煤氢氧协同强化稳定燃烧的装置的一种优选方案,其中:所述高温回流单元还包括二次风通道,所述二次风通道连接于所述炉膛。

12.作为本发明所述的用于燃煤发电厂煤氢氧协同强化稳定燃烧的装置的一种优选方案,其中:所述二次风通道内设置有轴向旋流叶片和拉杆,所述拉杆一端连接所述轴向旋流叶片。

13.作为本发明所述的用于燃煤发电厂煤氢氧协同强化稳定燃烧的装置的一种优选方案,其中:所述氧气通道中间部分为文丘里管的缩放结构。

14.作为本发明所述的用于燃煤发电厂煤氢氧协同强化稳定燃烧的装置的一种优选方案,其中:所述炉膛内设置有环形分隔板,所述环形分隔板连接于所述炉膛中部。

15.作为本发明所述的用于燃煤发电厂煤氢氧协同强化稳定燃烧的装置的一种优选方案,其中:所述炉膛内还设置有钝体,所述钝体连接于所述环形分隔板中部。

16.作为本发明所述的用于燃煤发电厂煤氢氧协同强化稳定燃烧的装置的一种优选方案,其中:所述回流烟气管道设置有阀门,所述阀门位于回流烟气管道与所述炉膛交接处。

17.作为本发明所述的用于燃煤发电厂煤氢氧协同强化稳定燃烧的装置的一种优选方案,其中:所述氢气喷口设置有氢气调节阀,所述氢气调节阀位于氢气喷口端头。

18.作为本发明所述的用于燃煤发电厂煤氢氧协同强化稳定燃烧的装置的一种优选方案,其中:所述回流烟气管道、二次风通道和氧气通道一部分设置于耐火墙体,所述耐火墙体连接所述炉膛。

19.作为本发明所述的用于燃煤发电厂煤氢氧协同强化稳定燃烧的装置的一种优选方案,其中:所述耐火墙体上设置有滑动槽,所述滑动槽开设于耐火墙体两侧,所述拉杆一端设置于滑动槽内。

20.本发明的有益效果:本发明用于燃煤发电厂煤氢氧协同强化稳定燃烧的装置利用峰谷的负荷差通过电解水制氢,氢气直接用于掺混一次风,从源头上降低了煤粉气流的着火能,且氢气的掺混还增加了一次风煤粉颗粒的气力输送,避免因降低负荷带来的一次风气力输送动能不够的问题。制氢的副产物氧气也可以作为助燃剂进一步强化煤粉着火。在煤氢氧协同燃烧装置内,还设置了轴向旋流叶片和回流烟气管道来调节煤粉燃烧后进入炉膛的燃烧情况,增强了燃烧稳定性,既可以适应多煤种的变化,又可以节约燃油,达到低负荷稳燃的效果。

附图说明

21.为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用

的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。其中:

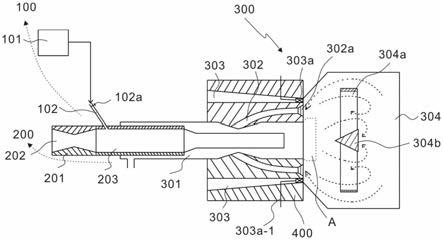

22.图1为本发明提供的一种实施例所述的用于燃煤发电厂煤氢氧协同强化稳定燃烧的装置整体结构剖面示意图;

23.图2为本发明提供的一种实施例所述的用于燃煤发电厂煤氢氧协同强化稳定燃烧的装置中炉膛结构剖面示意图;

24.图3为本发明提供的一种实施例所述的用于燃煤发电厂煤氢氧协同强化稳定燃烧的装置中耐火墙体剖面结构示意图;

25.图4为本发明提供的一种实施例所述的用于燃煤发电厂煤氢氧协同强化稳定燃烧的装置中耐火墙体俯视结构示意图;

26.图5为本发明提供的一种实施例所述的传统燃烧器气流速度分布图。

27.图6为本发明提供的一种实施例所述的用于燃煤发电厂煤氢氧协同强化稳定燃烧的装置气流速度分布图。

具体实施方式

28.为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合说明书附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。

29.在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。

30.其次,本发明结合示意图进行详细描述,在详述本发明实施例时,为便于说明,表示器件结构的剖面图会不依一般比例作局部放大,而且所述示意图只是示例,其在此不应限制本发明保护的范围。此外,在实际制作中应包含长度、宽度及深度的三维空间尺寸。

31.再其次,此处所称的“一个实施例”或“实施例”是指可包含于本发明至少一个实现方式中的特定特征、结构或特性。在本说明书中不同地方出现的“在一个实施例中”并非均指同一个实施例,也不是单独的或选择性的与其他实施例互相排斥的实施例。

32.实施例1

33.参照图1、3,本实施例提供了一种用于燃煤发电厂煤氢氧协同强化稳定燃烧的装置,包括,制氢单元100,包括电解水制氢装置101和氢气喷口102,氢气喷口102连接于电解水制氢装置101;

34.煤粉氢空气混合单元200,包括浓缩板201、一次风煤粉管道202和煤粉氢空气混合室203,一次风煤粉管道202一端连接于煤粉氢空气混合室203,浓缩板201外套于一次风煤粉管道202和煤粉氢空气混合室203,氢气喷口102连接于煤粉氢空气混合室203;

35.高温回流单元300,包括氧气通道301、回流烟气管道302和炉膛304,氧气通道301连接与煤粉氢空气混合室203和炉膛304,回流烟气管道302连接氧气通道301与炉膛304。

36.具体的,一次风煤粉管道202出口与煤粉氢空气混合室203入口相连,煤粉氢空气混合室203侧壁上方斜插有氢气喷口102,斜插方式可使得氢气进入的方向跟随煤粉方向。

37.具体的,一次风煤粉管道302的管壁外设有浓缩板201,浓缩板201呈对称中间凸起

状,可以让煤粉流集中在中间位置,使中间部分的煤粉浓度增大,这样使煤粉的点火更加容易,从而节约燃料。

38.具体的,煤粉氢空气混合室203采用了自冷却设计,通过设置较长的燃料喷嘴一方面可以延缓燃料与氧气的混合,另一方面有利于氧气对喷嘴的冷却,防止烧坏喷嘴。煤粉氢空气混合室203尾部设计为渐缩管,加速煤粉氢空气混合物,在出口处形成回流区,有利于回流烟气的回流。

39.应说明的是,运行时,在燃煤发电厂需要深度调峰时,发电机组难以达到低负荷运行的状态,往往维持较高的负荷,超出的负荷则用于电解水制氢。将燃煤发电厂多余负荷进行转化通过电解水制氢装置101制得氢气,氢气通过氢气喷口102进入煤粉氢空气混合室203,此时,与经过一次风煤粉管道302的煤粉融合,同时氧气通道301以一定的速度喷入适量的纯氧,二次风通道303喷入空气进行燃烧。氢气掺混在一次风中,降低一次风煤粉着火能,提高着火性能;并且为了实现一次风管路内煤粉颗粒的气力输送,应保证气流速度大于临界输送速度,这就决定着传统技术不能依靠直接减小一次风量来提高低负荷下的煤粉气流浓度,因此氢气还增加了一次风煤粉颗粒的气力输送,避免因降低负荷带来的一次风气力输送动能不够的问题,同时,制氢获得的氧气可以作为燃烧器富氧燃烧,强化燃烧、改善燃烧性能,做到了氢气的即产即用,避免了氢气储运过程中的安全问题。

40.更进一步的,氢气喷口102设置有氢气调节阀102a,氢气调节阀102a位于氢气喷口102端头。

41.应说明的是,氢气调节阀102a设置于氢气喷口102上端,可以起到氢气高压保护作用,防止氢气过量进入煤粉氢空气混合室燃烧,造成空燃比失衡;同时起到氢气低压保护作用,防止氢气量过少进入煤粉氢空气混合室燃烧,造成氧气过剩,发生回火或失火,从而稳定整个炉内燃烧场。

42.实施例2

43.参照图1-3,本实施例基于上一实施例,提供了一种用于燃煤发电厂煤氢氧协同强化稳定燃烧的装置,包括,制氢单元100,包括电解水制氢装置101和氢气喷口102,氢气喷口102连接于电解水制氢装置101;

44.煤粉氢空气混合单元200,包括浓缩板201、一次风煤粉管道202和煤粉氢空气混合室203,一次风煤粉管道202一端连接于煤粉氢空气混合室203,浓缩板201外套于一次风煤粉管道202和煤粉氢空气混合室203,氢气喷口102连接于煤粉氢空气混合室203;

45.高温回流单元300,包括氧气通道301、回流烟气管道302和炉膛304,氧气通道301连接与煤粉氢空气混合室203和炉膛304,回流烟气管道302连接氧气通道301与炉膛304。

46.更进一步的,氧气通道301中间部分为文丘里管的缩放结构。

47.应说明的是,本装置采用分级供入助燃剂,具体的,氧气通道301在中间位置设计了文丘里管道的缩放结构,喉部连接有回流烟气管道302,在其喉部形成低压以实现对大量炉气的卷吸,预热氧气,有利于形成促进煤粉气流快速升温的稳定高温区,增强燃烧器低负荷稳燃能力,起到增加炉温均匀度的目的,增强了炉膛的燃烧稳定性,还可以调节炉膛内的负压、热烟气的回流量和煤粉气流的预热程度,同时调节局部的风煤比、预燃烧强度,改变煤粉气流的着火特性,满足深度调峰机组的灵活性要求,同时,通过设置较长的燃料喷嘴,有利于氧气对喷嘴的冷却。

48.更进一步的,炉膛304内设置有环形分隔板304a,环形分隔板304a连接于炉膛304中部。

49.更进一步的,炉膛304内还设置有钝体304b,钝体304b连接于环形分隔板304a中部。

50.应说明的是,在炉膛304通过设置钝体304b构建位于钝体后方的内回流区及稳燃腔两侧的外回流区。该结构下需要合适的稳燃室深度及宽度以产生合理的外回流量,往往需要较大的布置空间,因此为在减小稳燃室a结构尺寸基础上强化外回流,在炉膛304布置了环形分隔板304a,形成内外两层气流通道。中间高速射流作用将使外层通道产生负压,卷吸高温烟气并通过环形分隔板304a与稳燃室a端面间的通道回流至煤粉气流根部。具体的,环形分隔板304a可为钢板,采用吊装形式;

51.具体的,钝体304b采用碳化硅+氮化硅材质制成,是用耐热高温材料浇筑一次成型而成。该材料为新型的高级耐火材料,在1200~1400℃高温下,几乎保持与常温相同时间的强度和硬度,最高安全使用温度可达1750℃以上。该材料做成的钝体耐磨性强,使用寿命可达60000小时以上,也可采用吊装形式安装。三角体的形状可以在风粉气流方向上尽可能地减小阻力,贴壁流动加速扰流,由于小钝体的阻塞干扰效应,钝体尾部的一次风速比主风速度低,产生一定的速度偏差,钝体的背面区域将形成速度回流场。由于风粉混合物的密度比空气的密度大得多,煤粉可以有更大的速度和惯性,被钝体阻塞绕流后可以继续进行轴向运动,煤粉颗粒会在回流区域的边界聚集和停留,形成一个浓度很高的煤粉集中区。高浓度煤粉区域和高温烟气回流区就会重合,能保证煤粉颗粒着火和稳燃,在钝体后方有足够高的烟气温度、非常强的热质交换运动及很低的速度,这些因素创造了燃料着火和燃烧火焰稳定有利条件。

52.实施例3

53.参照图1-4,本实施例基于上一实施例,提供了一种用于燃煤发电厂煤氢氧协同强化稳定燃烧的装置,包括,制氢单元100,包括电解水制氢装置101和氢气喷口102,氢气喷口102连接于电解水制氢装置101;

54.煤粉氢空气混合单元200,包括浓缩板201、一次风煤粉管道202和煤粉氢空气混合室203,一次风煤粉管道202一端连接于煤粉氢空气混合室203,浓缩板201外套于一次风煤粉管道202和煤粉氢空气混合室203,氢气喷口102连接于煤粉氢空气混合室203;

55.高温回流单元300,包括氧气通道301、回流烟气管道302和炉膛304,氧气通道301连接与煤粉氢空气混合室203和炉膛304,回流烟气管道302连接氧气通道301与炉膛304。

56.更进一步的,高温回流单元300还包括二次风通道303,二次风通道303连接于炉膛304。

57.更进一步的,二次风通道303内设置有轴向旋流叶片303a和拉杆303a-1,拉杆303a-1一端连接轴向旋流叶片303a。

58.具体的,氧气通道301外部布置有环形二次风通道303,二次风通道303为环形管道,环形侧面形状为前窄后宽的梯形通道,二次风通道303内有轴向旋流叶片303a,通过拉杆303a-1可以在梯形二次风通道内调整旋流叶片303a的位置。

59.更进一步的,耐火墙体400上设置有滑动槽401,滑动槽401开设于耐火墙体400两侧并与二次风通道303平行,拉杆303a-1一端设置于滑动槽401内。

60.应说明的是,耐火墙体400为圆柱型,滑动槽401开设于耐火墙体400两侧,拉杆303a-1呈l型,一端从滑动槽401伸出,便于操作人员手持进行调节,滑动槽401开口处用硅橡胶密封,保证二次风通道303的密封性。

61.更进一步的,回流烟气管道302设置有阀门302a,阀门302a位于回流烟气管道302与炉膛304交接处。

62.更进一步的,回流烟气管道302、二次风通道303和氧气通道301一部分设置于耐火墙体400,耐火墙体400连接炉膛304。

63.应说明的是,当锅炉需要低负荷运行时,在燃烧前,可拉动拉杆303a-1将旋流叶片移至二次风通道尾部,使所有的二次风以旋流方式喷出燃烧器,增加回流的强度,增大烟气扰动。当锅炉变负荷运行时,可以根据锅炉的负荷情况,合理的把旋流叶片往前移动,使直流风的比例增加,旋流风的比例降低,达到直流风和旋流风合理配风的目的。另外,还可以通过调节轴向叶片的角度来改变旋流强度,进而调整高温回流区的长度和面积,高温回流区的形成也将有助于抑制nox的生成,能够强化燃烧,促进低负荷下煤粉气流的稳燃。

64.应说明的是,回流烟气管道302设置为上下2个,分别设置阀门302a,燃烧时,回流烟气管道302中的阀门302a可根据燃烧情况选择开启或关闭,若都开启,可以在锅炉低负荷运行时,预热氧气,让锅炉燃烧更稳定,不至于熄火;在是锅炉正常运行,不存在熄火和燃烧不稳定的问题时则可以选择关闭一个或两个。

65.本装置整体工作原理如下:

66.煤粉气流通过磨煤机送粉至一次风煤粉管道202,在浓缩板201的作用下形成一股中心浓粉气流和边缘稀相煤粉气流。与此同时氢气喷口102向一次风煤粉管道202中喷入氢气,氢气混合煤粉气流在煤粉氢空气混合室203燃烧。氧气通道301以一定的速度喷入适量的纯氧,二次风通道303喷入空气。在锅炉降负荷或低负荷运行时,拉动拉杆303a-1把旋流叶片303a移动至尾部,增加旋流风的比例,降低直流风的比例,同时增大二次风轴向叶片的角度来增加旋流强度,使燃烧器喷口处回流区面积增大。炉膛304内设置了钝体304b和环形分隔板304a,钝体304b构建位于钝体304b后方的内回流区及稳燃腔两侧的外回流区。环形分隔板304a的设置可以形成内外两层气流通道,中间高速射流作用将使外层通道产生负压,卷吸高温烟气并通过环形分隔板304a与稳燃室a端面间的通道回流至煤粉气流根部。因此在炉膛304内形成两个高温回流区,炉膛304高温回流区的构建能够使燃烧器出口区域平均温度保持较高水平,提升了机组低负荷稳燃性能。同时通过调整阀门302a的开度,配合氧气通道301设计的文丘里管道结构,利用压差的作用,回流烟气可以通过回流烟气管道302进入氧气通道301内,利用回流烟气加热氧气提高温度,进一步增强燃烧器低负荷稳燃能力,此燃烧装置煤种适应范围广,可以提高火电机组深度调峰的灵活性。

67.实施例4

68.参照图5、6,本实施例选择优化前后燃烧器内的气流速度分布图进行对比试验,通过fluent软件模拟出的速度分布图。以科学论证的手段对比试验结果,验证本发明方法所具有的真实效果。

69.图5为传统燃烧器气流速度分布图。从燃烧器喷口后的速度分布可以看到,在燃烧器喷口附近速度变化梯度较小,说明此处流动受二次风的旋流干扰较弱,热交换比较弱,无法产生较大的负压使得产生回流效果,因此无法将炉内高温烟气卷吸到喷口附近,不利于

点燃煤粉。

70.图6为本发明一种用于燃煤发电厂煤氢氧协同强化稳定燃烧的装置气流速度分布图。可以看出在燃烧器喷口处速度最高,在钝体304b位置出现一个速度高值,这是因为钝体304b的阻塞作用,风粉通流截面变小,速度上升。沿着轴线的方向,气流的速度逐渐降低,说明在燃烧器的出口就已经开始出现回流区,煤粉颗粒射流由于钝体影响绕流从而改变了流动的特性,在靠近钝体的区域产生了湍流流动,产生一个漩涡回流区域,产生负压,因此能够卷吸炉膛中心已经燃烧的高温烟气。同时,可以看到回流烟气有一部分进入燃烧器喷口处,这是由于氧气管道301的文丘里结构设计,产生的负压导致的。回流区越往炉膛中心扩展说明回流区吸收高温烟气的能力越大。图上我们可以看出回流区长度可达到整个空间的约三分之一大小处,回流效果明显。从钝体304b后的速度延轴向分布我们还可以看到,在燃烧器喷口附近速度变化梯度较大,说明此处流动紊乱,热交换比较强烈,使得回流区内的煤粉气流能够很快的与卷来的高温烟气进行热质交换,使回流区的煤粉被快速点燃,使煤粉快速着火。从分布图上看在回流区内速度比较低,煤粉颗粒因为回流效果在回流区停留时间加长,有利于煤粉的燃烬效果。

71.综上,本发明针对燃煤电厂进行深度调峰时制约燃烧器低负荷稳燃性能提升的两大因素,即:

①

煤粉浓度大幅降低造成着火难度增加;

②

回流区卷吸高温烟气能力减弱。创造性的提出了把氢气混入一次风煤粉流,且不对锅炉长期运行产生影响的方式,从源头上解决了机组低负荷运行时煤粉浓度降低导致的着火难问题。针对回流区卷吸高温烟气能力弱的问题,本发明在传统燃烧器单一高温回流区的基础上深度挖掘高温回流区促进低负荷稳燃的潜力,提出了构建双高温回流区的方式:通过调节轴向旋流叶片的开度和利用回流烟气管道的压差原理,构建大面积高温回流区促进锅炉稳燃。是一种可实现的、环保的、适用性广的低负荷稳燃技术。

72.重要的是,应注意,在多个不同示例性实施方案中示出的本技术的构造和布置仅是例示性的。尽管在此公开内容中仅详细描述了几个实施方案,但参阅此公开内容的人员应容易理解,在实质上不偏离该申请中所描述的主题的新颖教导和优点的前提下,许多改型是可能的(例如,各种元件的尺寸、尺度、结构、形状和比例、以及参数值(例如,温度、压力等)、安装布置、材料的使用、颜色、定向的变化等)。例如,示出为整体成形的元件可以由多个部分或元件构成,元件的位置可被倒置或以其它方式改变,并且分立元件的性质或数目或位置可被更改或改变。因此,所有这样的改型旨在被包含在本发明的范围内。可以根据替代的实施方案改变或重新排序任何过程或方法步骤的次序或顺序。在权利要求中,任何“装置加功能”的条款都旨在覆盖在本文中所描述的执行所述功能的结构,且不仅是结构等同而且还是等同结构。在不背离本发明的范围的前提下,可以在示例性实施方案的设计、运行状况和布置中做出其他替换、改型、改变和省略。因此,本发明不限制于特定的实施方案,而是扩展至仍落在所附的权利要求书的范围内的多种改型。

73.此外,为了提供示例性实施方案的简练描述,可以不描述实际实施方案的所有特征(即,与当前考虑的执行本发明的最佳模式不相关的那些特征,或于实现本发明不相关的那些特征)。

74.应理解的是,在任何实际实施方式的开发过程中,如在任何工程或设计项目中,可做出大量的具体实施方式决定。这样的开发努力可能是复杂的且耗时的,但对于那些得益

于此公开内容的普通技术人员来说,不需要过多实验,所述开发努力将是一个设计、制造和生产的常规工作。

75.应说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。