1.本实用新型涉及车辆制造技术领域,尤其涉及一种电动调节的转向柱。

背景技术:

2.近年来,随着汽车行业的发展,汽车已经成为了人们提高生活质量和幸福感的一种工具,汽车的智能化越来越成为主流卖点,汽车转向开始使用线控转向系统。而线控转向系统都是取消转向柱与车轮之间的机械结构,由于转向管柱和转向器之间中断连接,其易于布置、与自动驾驶技术融合度高、管柱功能与结构集约化设计、被动安全性好等特点而被广泛关注。

3.在现有技术中,由于取消了转向柱与车轮之间的机械连接,使得操作人员无法通过机械传动感受到车轮的运动状态,从而大大降低了车辆的操控性。

4.针对上述问题,需要开发一种电动调节的转向柱,以解决线控转向系统无法及时反馈路感信息导致车辆操控性下降的问题。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于提出一种电动调节的转向柱,能够及时反馈路感信息,提升汽车的操控性。

6.为达此目的,本实用新型采用以下技术方案:

7.一种电动调节的转向柱,包括:

8.安装支架;

9.路感模拟器,所述路感模拟器与所述安装支架铰接;

10.转向柱组件,所述转向柱组件包括上转向柱、下转向柱及外壳,所述下转向柱的底端与所述路感模拟器的输出轴传动连接,所述上转向柱套设于所述下转向柱的顶端且能够相对所述下转向柱轴向滑动,所述外壳罩设于所述上转向柱并与所述上转向柱固定连接;

11.调节支架,所述调节支架通过第一铰接轴与所述外壳铰接,通过第二铰接轴与所述安装支架铰接;

12.高度调节组件,所述高度调节组件固定设置于所述外壳,所述高度调节组件的输出端能够伸缩并与所述路感模拟器固定连接;

13.角度调节组件,所述角度调节组件与所述安装支架铰接,所述角度调节组件的输出端能够伸缩并与所述调节支架通过第三铰接轴铰接。

14.优选地,所述路感模拟器包括:

15.减速组件,所述减速组件包括壳体,所述壳体与所述安装支架铰接;

16.路感模拟电机,所述路感模拟电机固定设置于所述壳体,所述路感模拟电机能够通过所述减速组件驱动所述转向柱组件转动;

17.电机控制器,所述电机控制器与所述路感模拟电机电连接并控制所述路感模拟电机的输出扭矩及转速。

18.优选地,所述减速组件为行星轮系,所述行星轮系包括:

19.内齿圈,所述内齿圈固定设置于所述壳体内;

20.行星架,所述行星架转动设置于所述壳体内,且所述行星架与所述下转向柱同轴传动连接;

21.行星轮,所述行星轮转动设置于所述行星架上,且所述行星轮与所述内齿圈啮合;

22.太阳轮,所述太阳轮固定套设于所述路感模拟电机的输出轴,且所述太阳轮与所述行星轮啮合。

23.优选地,所述减速组件共包括3个行星轮。

24.优选地,所述路感模拟器还包括tas传感器,所述tas传感器固定设置于所述壳体,所述下转向柱穿设于所述tas传感器。

25.优选地,所述下转向柱伸入所述上转向柱的一端设置有花键。

26.优选地,所述高度调节组件包括:

27.第一旋转电机,所述第一旋转电机固定设置于所述外壳;

28.第一螺杆,所述第一螺杆与所述下转向柱的轴向平行,所述第一螺杆与所述第一旋转电机的输出轴传动连接且同轴转动;

29.第一螺母,所述第一螺母固定设置于所述路感模拟器,所述第一螺杆穿过所述第一螺母并与所述第一螺母螺纹连接。

30.优选地,所述角度调节组件包括:

31.第二旋转电机,所述第二旋转电机与所述安装支架铰接;

32.第二螺杆,所述第二螺杆与所述第二旋转电机的输出轴传动连接且同轴转动;

33.第二螺母,所述第二螺母通过所述第三铰接轴与所述调节支架铰接,所述第二螺杆穿过所述第二螺母并与所述第二螺母螺纹连接。

34.优选地,所述转向柱组件还包括套管,所述套管固定设置于所述外壳内,所述上转向柱穿过所述套管并能相对于所述套管沿自身轴向转动。

35.优选地,所述转向柱组件还包括两个轴承,两个所述轴承分别套设于所述上转向柱的两端,且位于所述上转向柱与所述套管之间。

36.本实用新型的有益效果:

37.本实用新型提供了一种电动调节的转向柱。该电动调节的转向柱中,操作人员能够通过高度调节组件的输出端的伸缩使上转向柱相对于下转向柱轴向移动以改变转向柱顶端与操作人员之间的距离,同时能够通过角度调节组件的输出端的伸缩使调节支架绕第二铰接轴转动,从而带动转向柱组件与路感模拟器相对于安装支架转动,以调节方向盘相对于中控台的角度,实现转向柱的四向调节,使操作人员能够以最合适的姿势驾驶汽车。而电动调节的好处在于能够记录此时转向柱的位置,从而使不同的操作人员均能够储存适合自身的转向柱位置,并在上车时进行自动调节,大大提高了用户体验。

38.而下转向柱的底端与路感模拟器的输出轴传动连接,在驾驶汽车的过程中,路感模拟器能够接收来自车辆传感器发出的路感信号,从而通过路感模拟器的输出轴向下转向柱提供合适的扭矩,避免转向盘空转,提供给驾驶员舒适的操控体验。

附图说明

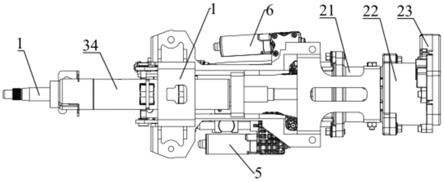

39.图1是本实用新型提供的电动调节的转向柱的结构示意图;

40.图2是本实用新型提供的电动调节的转向柱的爆炸图;

41.图3是本实用新型提供的转向柱组件及路感模拟器的爆炸图。

42.图中:

43.1、安装支架;2、路感模拟器;3、转向柱组件;4、调节支架;5、高度调节组件;6、角度调节组件;

44.21、减速组件;22、路感模拟电机;23、电机控制器;24、tas传感器;31、上转向柱;32、下转向柱;33、外壳;34、套管;35、轴承;41、第一铰接轴;42、第二铰接轴;43、第三铰接轴;

45.321、花键。

具体实施方式

46.下面详细描述本实用新型的实施例,实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。

47.在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。其中,术语“第一位置”和“第二位置”为两个不同的位置。

48.除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

49.除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一特征和第二特征直接接触,也可以包括第一特征和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

50.下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本实用新型的技术方案。

51.本实施例提供了一种电动调节的转向柱。如图1和图2所示,该电动调节的转向柱包括安装支架1、路感模拟器2、转向柱组件3、调节支架4、高度调节组件5及角度调节组件6。路感模拟器2与安装支架1铰接。转向柱组件3包括上转向柱31、下转向柱32及外壳33,下转向柱32的底端与路感模拟器2的输出轴传动连接,上转向柱31套设于下转向柱32的顶端且

能够相对下转向柱32轴向滑动,外壳33罩设于上转向柱31并与上转向柱31固定连接。调节支架4通过第一铰接轴41与外壳33铰接,通过第二铰接轴42与安装支架1铰接。高度调节组件5固定设置于外壳33,高度调节组件5的输出端能够伸缩并与路感模拟器2固定连接。角度调节组件6与安装支架1铰接,角度调节组件6的输出端能够伸缩并与调节支架4通过第三铰接轴43铰接。

52.该电动调节的转向柱中,操作人员能够通过高度调节组件5的输出端的伸缩使上转向柱31相对于下转向柱32轴向移动以改变转向柱顶端与操作人员之间的距离,同时能够通过角度调节组件6的输出端的伸缩使调节支架4绕第二铰接轴42转动,从而带动转向柱组件3与路感模拟器2相对于安装支架1转动,以调节方向盘相对于中控台的角度,实现转向柱的四向调节,使操作人员能够以最合适的姿势驾驶汽车。而电动调节的好处在于能够记录此时转向柱的位置,从而使不同的操作人员均能够储存适合自身的转向柱位置,并在上车时进行自动调节,大大提高了用户体验。

53.而下转向柱32的底端与路感模拟器2的输出轴传动连接,在驾驶汽车的过程中,路感模拟器2能够接收来自车辆传感器发出的路感信号,从而通过路感模拟器2的输出轴向下转向柱32提供合适的扭矩,避免转向盘空转,提供给驾驶员舒适的操控体验。

54.优选地,如图2和图3所示,路感模拟器2包括减速组件21、路感模拟电机22及电机控制器23。减速组件21包括壳体,壳体与安装支架1铰接。路感模拟电机22固定设置于壳体,路感模拟电机22能够通过减速组件21驱动转向柱组件3转动。电机控制器23与路感模拟电机22电连接并控制路感模拟电机22的输出扭矩及转速。

55.电机控制器23通过车身的传感器接收路感信号,并控制路感模拟电机22对转向柱组件3输出扭矩,使操作人员能够实时感受到车轮与路面之间的运动状态,提高操作人员对路面情况的感知,极大地提高了安全性与汽车的操控性。

56.优选地,减速组件21为行星轮系,包括内齿圈、行星架、行星轮及太阳轮。内齿圈固定设置于壳体内。行星架转动设置于壳体内,且行星架与下转向柱32同轴传动连接。行星轮转动设置于行星架上,且行星轮与内齿圈啮合。太阳轮固定套设于路感模拟电机22的输出轴,且太阳轮与行星轮啮合。

57.电机控制器23驱动路感模拟电机22的输出轴带动太阳轮转动输出扭矩,由于内齿圈是不动的,在太阳轮的驱动下,行星轮绕太阳轮做圆周运动,进而带动行星架转动向下转向柱32输出扭矩。该行星轮系能够将路感模拟电机22输出的扭矩进行放大,且行星轮系受力均衡,系统状态稳定。其中,减速组件21共包括3个行星轮。

58.优选地,路感模拟器2还包括tas传感器24(torque angle sensor,扭矩角传感器),tas传感器24固定设置于壳体,下转向柱32穿设于tas传感器24。

59.tas传感器24能够感应操作人员转动转向柱组件3的角度及扭矩大小,并将信号传递给电机控制器23,电机控制器23综合车身的传感器传递的路感信息及tas传感器24传递的操作人员的转动信号,驱动路感模拟电机22提供合适的扭矩,进一步提高汽车的操控性。

60.如图3所示,下转向柱32伸入上转向柱31的一端设置有花键321。可以理解的是,上转向柱31内设置有与花键321相匹配的结构,使下转向柱32插接入上转向柱31后,下转向柱32相对于上转向柱31周向是固定的,二者不会发生相对转动,以防止操作人员转动转向柱的角度及扭矩信息无法准确传递到路感模拟器2及车轮。

61.优选地,高度调节组件5包括第一旋转电机、第一螺杆及第一螺母。第一旋转电机固定设置于外壳33。第一螺杆与下转向柱32的轴向平行,第一螺杆与第一旋转电机的输出轴传动连接且同轴转动。第一螺母固定设置于路感模拟器2,第一螺杆穿过第一螺母并与第一螺母螺纹连接。

62.第一旋转电机驱动第一螺杆转动,由于第一螺母固定设置于路感模拟器2,故第一螺母会沿着第一螺杆的轴向运动,以调节第一螺母与第一旋转电机之间的距离,以驱动外壳33与路感模拟器2之间的距离。由于上转向柱31与外壳33固定连接,路感模拟器2与安装支架1铰接,故操作人员能够通过第一旋转电机输出轴的转动调节转向柱顶端与操作人员之间的距离。

63.优选地,角度调节组件6包括第二旋转电机、第二螺杆及第二螺母。第二旋转电机与安装支架1铰接。第二螺杆与第二旋转电机的输出轴传动连接且同轴转动。第二螺母通过第三铰接轴43与调节支架4铰接,第二螺杆穿过第二螺母并与第二螺母螺纹连接。

64.第二旋转电机驱动第二螺杆转动,带动第二螺母沿第二螺杆的轴向运动,第二螺母推动调节支架4绕第二铰接轴42转动,从而通过第一铰接轴41带动外壳33及路感模拟器2转动,旋转的中心为路感模拟器2与安装支架1的铰接轴,这就使得转向柱组件3可以靠近或者远离安装支架1,从而达到转向管柱角度调节的目的。可以理解的是,由于调节支架4转动导致第二螺杆在垂直于自身轴向的方向上存在位移,为了防止第二旋转电机及第二螺杆损坏,第二旋转电机与安装支架1铰接以能够相对转动。

65.其中,转向柱组件3还包括套管34(如图2所示),套管34固定设置于外壳33内,上转向柱31穿过套管34并能相对于套管34沿自身轴向转动。套管34能够限制上在转动过程中垂直于上转向柱31轴向的晃动,同时套管34与外壳33之间的连接强度远低于上转向柱31与下转向柱32的强度,当汽车发生碰撞,外壳33与套管34之间的连接更容易断裂发生溃缩,吸收能量,从而保护操作人员减小收到的伤害。

66.优选地,转向柱组件3还包括两个轴承35,两个轴承35分别套设于上转向柱31的两端,且位于上转向柱31与套管34之间。轴承35能够使上转向柱31与套管34之间仅能够相对转动,而不会存在沿垂直于轴线方向的运动,保证了操作人员转动转向柱时的稳定性,提升了用户体验。

67.以上内容仅为本实用新型的较佳实施例,对于本领域的普通技术人员,依据本实用新型的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。